¿Quién no ha experimentado alguna vez el llamado de la selva? Ese impulso profundo de dejarlo todo atrás, dar la espada a la civilización y mudarse a vivir inmerso en la naturaleza. Abandonar esta cotidianidad estresante, llena de obligaciones sociales sin sentido y contaminación atroz, y lanzarse a abrir brecha en un paraje indómito donde uno imponga sus propias reglas.

Entrar en contacto directo con las bestias, liberar el lado más animal del ser humano y alcanzar ese potencial feral ––intrínseco a todos los miembros de nuestra especie–– que nos permite sobrevivir en el corazón de la maleza. Jugar a transformarse en un Robinson Crusoe voluntario. Jungla, bosque, desierto o montaña, hay para todos los gustos. El punto es apartarse, exiliarse intencionalmente, renunciar a depender del resto y comenzar a sobrevivir únicamente por acción individual. No por fuerza en soledad, como lo haría un ermitaño, sino posiblemente en pareja o con grupo reducido de personas.

Ah, el placer de obtener el sustento con las manos. La gratificación intrínseca en el acto de valerse por uno mismo. Cultivar el paisaje. O, mejor aún, retomar los principios del nacimiento de la humanidad: seguir la estrategia del cazador-recolector y vivir únicamente de lo que ofrece la tierra. En suma, desertar completamente de la tecnología y, una vez más, batirnos en batalla justa con el ecosistema. Figurar nuevamente como una pieza integral del rompecabezas biológico, ser parte de eso que está allá afuera. Volver a estar a merced de las presiones propias de la selección natural. Regresar a ser un participante coherente del amplio catalogo viviente que nos rodea.

Así, de buenas y a primeras, la utopía de lo salvaje suena apetecible. Las paginas del National Geographic nos invitan a pasar. Pero una cosa es fantasear con una posible existencia silvestre, en aislamiento completo de la sociedad, y una muy distinta concretar esa ilusión. La empresa está plagada de retos, algunos obvios, pero muchos otros, insospechados a la distancia.

Con cada sol naciente, una serie nueva de pruebas que superar. Encontrar agua, procurar sustento, salvar el pellejo de depredadores, eludir la ponzoña de serpientes, alacranes y arañas. Refugiarse del temporal, generar fuego de la nada, extraer nutrientes de las piedras y, pase lo que pase, nunca caer preso de enfermedades; recordemos que aquí, embebido en las fronteras aún indómitas del planeta, no existen los doctores y los fármacos se reducen al correcto empleo de las plantas medicinales.

Desde la urbe se ensueña con la libertad absoluta que promete floresta, pero una vez envuelto por la vegetación, se rompe el espejismo. La realidad es que, ya de cerca, aquel paraíso idílico tan añorado conlleva demasiados sacrificios. Demandas ineludibles para sacar la jornada adelante. Condiciones miserables, situaciones extremas que definitivamente no son para el temple de cualquiera. Sudor y sangre. Y nunca dejar de apretar. En especial si uno pretende no estar solo de paso o de manera transitoria, sino extender la visita temporal hacia un «por el resto de los días».

Más allá de dominar el entorno, se debe ser capaz de resolver el laberinto personal. En el medio silvestre, la resistencia física resulta tan imprescindible como la mental. Con el pasar de los meses la locura se va transformando en el peor de los enemigos. Nos adentramos en los abismos de la racionalidad, donde el riesgo de terminar masticando la cabeza desde adentro y dinamitar la personalidad se torna en una constante. Ni hablar, la disciplina intelectual será sin duda una de las virtudes más importantes en el día a día del bárbaro contemporáneo.

Algunos lo han conseguido, ejemplos como el del filosofo Leonardo Da Jandra y su pareja, la pintora Agar García, que vivieron en la selva de Cacaluta, Huatulco, por más de veinte años, resultan inspiradores. Sin embargo, la mayoría de intentos fracasa y no es extraño que sus perpetradores perezcan en el intento. Conocida es la historia del joven Christopher McCandless, quien, en su pretensión de fuga hacia los confines más recónditos de Alaska, encontró su final de manera estrepitosa; saga narrada magistralmente por Jon Krakauer en Into the wild (y después adaptada, de forma un poco menos lograda, por Sean Penn en la película del mismo nombre) y que comprueba que en estos menesteres el ímpetu y la entrega no son siempre suficiente.

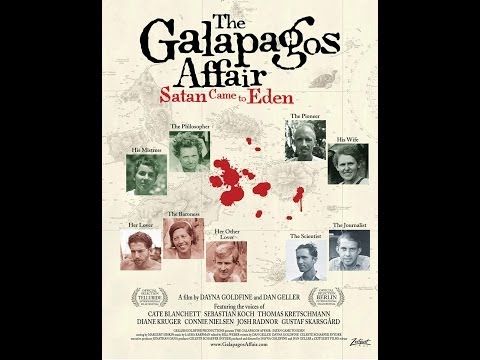

Quizás uno de los eventos más notorios dentro el nutrido almanaque de la búsqueda de utopías salvajes, sea el retratado en el documental The Galapagos Affair: Satan Came to Eden, del 2013. A través de sorprendente material de archivo y basándose en los diarios que dejaron atrás los participantes, la película rebusca en lo acontecido a un grupo de europeos, alemanes en su mayoría, que durante los años treinta decidieron emigrar a Floreana, una isla inhabitada del archipiélago de las Galápagos, en pos de alcanzar su propio sueño de retiro natural.

«No importa a donde vayas, siempre te llevarás a ti mismo», sentencia sabiamente uno de los hijos, hoy en día ya viejo, que aquellos pioneros engendraron en el paraíso. Porque lo cierto es que, aunque se encontraban completamente alejados del mundo moderno, al parecer refugiados de todos los vicios sociales en su idílica isla tropical, no fueron capaces de eludir la tragedia determinante de todo grupo de humanos: la lucha por el poder.

Claro que en la vida real la anécdota no fue tan sencilla. No se pierda usted de esta fantástica obra cinematográfica, que a mi gusto resume a la perfección todas las dificultades del exilio silvestre autoimpuesto.

En un registro diferente, pero con notas aún más complejas, está la posibilidad de no solo internarse en la naturaleza, dejando las comodidades de la sociedad atrás, sino de hacerlo buscando ser aceptado por otros los miembros de una especie diferente, tal y como lo hizo el francés Geoffroy Delorme a los diecinueve nueve años con los corsos. Una historia de resistencia como pocas, porque una cosa es intentar emular la vida y dieta de algún otro primate, y una muy distinta hacerlo siguiendo los pasos de un ungulado. Además, Geoffroy, se abocó a su misión sin infraestructura mediante, más allá de un par de suéteres de lana y un encendedor. Pero aún así, consiguió vivir poco más de siete años internado por completo en el bosque. Su relato, publicado como El Hombre Corso es francamente extraordinario.

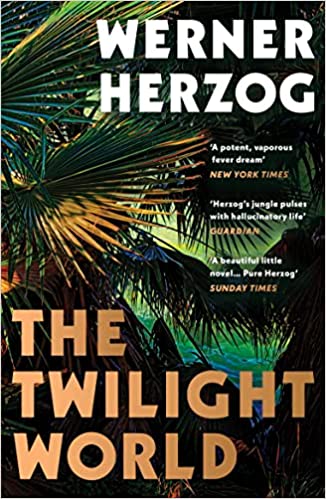

Y finalmente están aquellas personas que terminan en una situación de existencia silvestre no por decisión propia, sino siguiendo las ordenes de sus superiores. Como le sucedió al soldado imperial japonés Hirō Onoda, quien fue encomendado a mantener la posición de Lubang, una isla tropical adyacente a las Filipinas, durante la segunda guerra mundial y que no se rindió sino hasta 1974. Todo ese tiempo, treinta años o si se prefiere: diez mil noches, sobreviviendo por propia mano en la jungla y bajo la continua impresión de que en cualquier momento el enemigo llegaría a invadir su reino vegetal. Una historia delirante como pocas, que Werner Herzog narra con maestría en su novela más reciente.

Adaptación laureada de Arthur Harari 2022

Sin comentarios