Más allá de una moda, reencontrando una antigua práctica de supervivencia.

La agricultura urbana (AU) ha sido indispensable para el desarrollo de las ciudades, una estrategia básica de supervivencia y actualmente una moda. En este escrito damos un panorama general sobre la AU esperando aportar un contexto básico para formarse una opinión crítica.

El hambre en el mundo

Cada día alrededor de 1000 millones de personas se enfrentan al hambre a pesar de que la producción agrícola mundial podría ser suficiente para alimentar al doble de la población actual. La preocupación por la situación del hambre ha generado el surgimiento de dos conceptos fundamentales, la seguridad y la soberanía alimentaria.

La seguridad alimentaria fue definida por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en los años 70’s y se refiere a que todas las personas tengan acceso permanente y adecuado culturalmente, a alimentos seguros y nutritivos, así como que estén disponibles en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos básicos. Por otro lado, la soberanía alimentaria es un concepto que fue introducido con mayor relevancia en 1996 por Vía Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO. En contraste a la seguridad alimentaria, que se centra en la disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Resalta la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias sin depender de ninguna política exterior. Sin embargo, estos conceptos se han quedado en el mundo de las ideas para millones de personas que no gozan ni de una ni de otra.

Esto puede resultar más dramático si se cumple la predicción de que en el año 2050 seremos 9.600 millones de personas (ahora somos aproximadamente 7.200). Más preocupante aún, es que la ONU (Organización de Naciones Unidas) ha hecho el pronóstico de que la población urbana de todo el mundo se incrementará en 75% para ese mismo año. Este incremento principalmente lo impulsará el crecimiento exacerbado de urbes asiáticas y africanas.

Bajo estas predicciones demográficas y las tendencias de producción y distribución de alimentos, se vuelve más lejano aún el objetivo de proveer de seguridad y soberanía alimentaria a cada una de las personas que habitarán este planeta.

La agricultura urbana (AU) es una estrategia que en los últimos años (existen registros que en los jardines egipcios, griegos, romanos, bizantinos o musulmanes; aunque se sabe poco sobre qué tipo de vegetales se cultivaban, lo conocido es suficiente para comprobar la vinculación entre la agricultura intensiva y la jardinería) se ha propuesto como alternativa para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria de las personas. Esta práctica propone cultivar plantas y criar animales en el interior y alrededores de las ciudades, proporcionando productos alimentarios provenientes de distintos tipos de cultivos (granos, raíces, hortalizas, hongos, frutas), animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado vacuno, cerdos, cobayas, pescado, etc.), así como productos no alimentarios (plantas aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, productos de los árboles) o derivados de éstos, como mermeladas, jabones o cremas, favoreciendo un consumo más local.

¿Cuándo y cómo surge la agricultura urbana?

Muy probablemente este tipo de agricultura se dio de manera gradual conforme los asentamientos humanos comenzaban a incrementar la densidad de habitantes y a estructurarse las primeras ciudades. En un momento un agricultor laboraba en el campo y en unos años después ya se encontraba embebido en las entrañas de algo que podríamos considerar “ciudad”. Un efecto similar, quizás a como crecen las manchas urbanas actualmente. En realidad, es difícil pensar que primero se dieron las ciudades y luego surgió la idea de incorporar el cultivo de hortalizas y cría de animales dentro de ellas o en la periferia. Lo que es un hecho, es que la AU es y ha sido una práctica enraizada en las necesidades universales alimentarias de la gente, y que diferentes técnicas y aproximaciones a dicha práctica han evolucionado de manera diferente dependiendo de las culturas y los recursos que se encontraban disponibles. No hay un solo continente en el que estas prácticas no hayan sido utilizadas ni que el nivel de “desarrollo” de los países condicione esta práctica. Tanto países desarrollados, como en vías de desarrollo, han utilizado esta práctica.

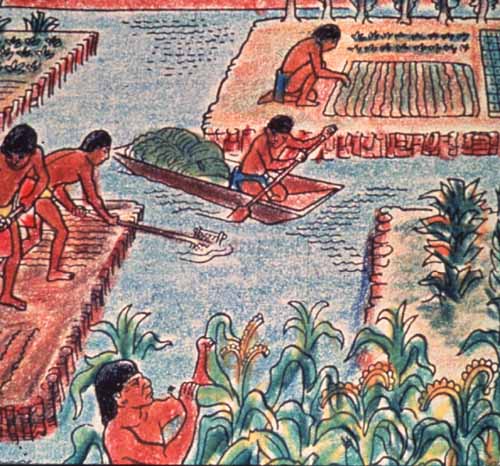

En una vista rápida y superficial al pasado (¡da para mucho y no acabaríamos!) y en búsqueda de ejemplos sobre la implementación de la AU en diferentes culturas, nos encontramos con culturas como la azteca, maya e inca. Por un lado, mientras que los suburbios de producción agrícola de Machu Picchu jugaron un papel fundamental para sostener el crecimiento urbano de esta ciudad, el sistema chinampero jugó un papel clave en el desarrollo e incluso caída de la gran metrópoli azteca. Los arqueólogos encontraron indicios de obras hidráulicas que datan de la fundación de Cuicuilco, la primera ciudad en asentarse en el valle de México, y que pudieron haber sido utilizadas para irrigar campos elevados cercanos a la ciudad.

Tenochtitlán, por su parte, dependía de la producción de alimentos generada en Xochimilco y Chalco. Investigadores estiman que la capacidad de producción de esta subcuenca podía alimentar entre 100,000 y 170,000 personas contando con una extensión de posiblemente 9,000 ha de superficie chinampera. Después de la conquista, ocurrió un declive en la producción agrícola debido a la pérdida en la extensión utilizada para esta práctica, cambios en la dinámica de trabajo debido a la esclavitud, cambios en la tenencia de la tierra y proyectos de desecación de la cuenca a manos de españoles e ingenieros holandeses para disminuir los riesgos de inundación (a los aztecas también se le inundaba su ciudad como ocurrió en 1449 y 1498). Por su lado, la seguridad alimentaria de la ciudad Maya de Caracol dependía en gran parte de terrazas de cultivo que se encontraban al interior de la ciudad. Esto no resulta trivial si se considera que la densidad de esta ciudad era de más de 1000 personas por kilómetro cuadrado (115,000-150,000 habitantes en total).

Los europeos, por su parte, también tienen ejemplos inspiradores en la práctica de la AU. Ejemplo es la gran capacidad de cultivo de hortalizas producidas en la región de París conocida como Marais en el siglo XIX. Esta región llegaba a producir alrededor de 100,000 toneladas anuales de cultivo gracias al estiércol generado por los caballos utilizados en el transporte de la ciudad. El decaimiento de este sistema ampliamente reconocido en Europa, comenzó por la sustitución del caballo por el coche, por la competencia por terrenos dentro de la ciudad, y competencia con otras zonas productivas con mejores condiciones climáticas que podían traer desde largas distancias sus productos. En algunas ciudades de países colonizados se introducían técnicas similares a las utilizadas en Marais donde el desecho urbano era utilizado para enriquecer el suelo de cultivo (por ejemplo, en India). Sin embargo, estas prácticas fueron disminuyendo al buscar incrementar la sanidad y la estética en las ciudades.

Actualmente, el ideal de las ciudades es que sean hermosas y saludables. Seguramente todos estamos agradecidos por una ciudad limpia, además de que claramente tiene grandes beneficios mejorar la higiene de las ciudades, sin embargo, vale la pena reflexionar qué implica esto y si actualmente seguimos patrones de sanidad arcaicos. Patrick Geddes (1854-1932), biólogo escosés, pensador y planificador urbanista, ya indicaba la necesidad de sustituir la nueva tendencia europea del siglo XIX de “todo a la alcantarilla” por la máxima de la tradición rural hindú “todo a la tierra” ya que esta tendencia favorece un ambiente fértil. Buscando este estatus de “limpieza y sanidad”, lo que se logró fue alejar a las zonas de producción agrícola de las ciudades y comenzar a industrializar el campo. Lo anterior creó la idea de traer recursos alimenticios del campo a las ciudades y trasladar los desechos lejos de las ciudades. Esta dinámica es poco sustentable desde el punto de vista energético y logístico ya que la infraestructura en muchos casos puede fallar o saturarse y la inversión energética en transporte (huella de carbono) se incrementa de tal manera que puede ser un costo importante, por ejemplo, en tiempos de guerra (como se explica más adelante).

De manera interesante, en las ciudades asiáticas, la AU siempre ha sido una práctica bastante común e intensiva y con una clara noción de la importancia de reciclar desperdicios. Antes de la existencia de medios de transporte masivos, como los trenes y automóviles, y de los sistemas de refrigeración, los poblados de la China del siglo XIX tenían clara la necesidad de tener áreas de cultivo cercanas a los mercados. En los años 60’s el gobierno chino formuló leyes de uso de suelo y una política de desarrollo urbano tales que permitieran producir sus propios vegetales y proteína en grandes ciudades. La estrategia fundamental se basaba en definir claras regiones urbanas, rigurosos planes de uso de suelo y programas de reciclaje de desechos.

Los ejemplos pueden seguir y seguir. En muchos casos están bien documentados y son orgullo de los gobiernos (sin embargo, no estamos seguros de la veracidad de estos datos ya que podría ser tentador utilizar este tipo de proyectos para favorecer una propaganda política con matiz de sustentable) pero en general, la AU es el brote de técnicas que han evolucionado culturalmente como estrategias básicas para asegurar el alimento del individuo y de su núcleo familiar y que no tienen la necesidad de ponerles el nombre de “agricultura urbana”, sino es simple supervivencia.

Estas estrategias de supervivencia claramente no solo impactan al individuo y a su núcleo familiar, impactan en la estabilidad de los países de manera tan contundente que han sido utilizadas como arma clave en las dos guerras mundiales. Los “victory garden” (jardines de la victoria) en Estados Unidos y el programa de “dig on for victory” (cavando hacia la victoria) en Inglaterra, fueron fundamentales para asegurar la producción de alimentos y para redirigir los esfuerzos energéticos empleados en producir y distribuir alimento y en construir y mover máquinas de guerra.

Durante la primera guerra mundial, como respuesta al bloqueo británico, los alemanes comenzaron a hundir barcos que importaban alimento a Inglaterra (campaña muy efectiva llevada a cabo por los “U-Boots” o submarinos alemanes). A partir de esto, Inglaterra comenzó una gris campaña de racionar alimentos mientras que Estados Unidos aseguraba su alimentación organizando la Comisión Nacional de los Jardines de Guerra (US National War Garden Commission). En esa ocasión, en Estados Unidos se generaron 5 millones de jardines para cultivar. Para la segunda guerra mundial se formó una junta de alimentos (1942; Combined Food Board) principalmente entre los aliados: Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. En esta ocasión no solo los gringos cosechaban sus jardines, azoteas y campos deportivos bajo la campaña de “victory garden” sino que los ingleses hacían lo propio con “dig on for victory”. En esta ocasión los “victory garden” llegaron a producir más del 40% de los vegetales consumidos en los Estados Unidos y los ingleses decidieron usar hasta los campos de golf para cultivar sus alimentos.

En este ejemplo, queda clara la importancia de los alimentos como blanco de guerra y su valor para desestabilizar un país. Sin embargo, la AU también trajo otros beneficios. Las personas no solo cultivaban sus alimentos sino también sus relaciones con sus vecinos. Las personas convivían en esos días de trabajo compartiendo las noticias de los frentes de guerra y estrechando sus relaciones; dándose animo. Ese efecto social también fue reconocido como un importante activo por los políticos de ese entonces. Es claro que los gringos han llevado esto al extremo en sus múltiples guerras y nos puede sonar completamente repulsivo al ver toda su propaganda bélica, sin embargo, el punto a subrayar es el que la AU no solo da de comer sino que establece (o restablece) un ambiente social que puede ser profundamente valorado en situaciones de crisis a diferentes niveles de estructuración social (i.e nacional, regional, local, familiar, individual). Quizás allí convergen los intereses de un gobierno y de los ciudadanos. Donde un gobierno no busca estabilizar al sistema social usando las herramientas de enajenación sino donde apoya al ciudadano a encontrar herramientas y/o explotar herramientas que satisfagan sus necesidades básicas estando en guerra o no.

Redondeando un poco las ideas, la AU surgió muy probablemente desde que se fundó la primera ciudad y como una estrategia fundamental de subsistencia. Funciona a tal grado que ha permitido el crecimiento y mantenimiento de grandes ciudades en diferentes culturas. Incluso ha llegado a ser considerada como una estrategia fundamental en conflictos bélicos tanto por el ahorro energético como por favorecer la cohesión social. Y, en muchas ocasiones ha sido relegada o desplazada por cambios de usos de suelo, importantes cambios en las estructuras de las sociedades (por ejemplo debido a eventos de colonización), desarrollos de tecnologías industriales que permiten traer a las ciudades los alimentos producidos en otras zonas, el impulso por generar un ambiente higiénico en las ciudades y moda sobre lo que se considera una sociedad “desarrollada” la cual destierra la posibilidad de cultivar en una ciudad moderna. A pesar de esto, la AU comienza a estar en boca de todos, ya sea como estrategia fundamental de supervivencia, salud o simplemente moda.

1 Comentario