La vida y los deleites gastronómicos están constantemente reconfigurándose en torno a los aromas y muchos de nuestros recuerdos se escribieron, para bien o para mal, con la tinta de esos aromas. Por Abigail Zentella Hernández* (Huimanguillo, Tabasco a 17 de noviembre de 2022).

“Me llevé a los labios unas cucharadas de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi paladar, me estremecí, fijé mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba”. Es así como Marcel Proust relató un viaje épico hacia su pasado, transformando un recuerdo propio en una magnífica obra de introspección titulada: À la recherche du temps perdu, traducida al español como: En busca del tiempo perdido.

Proust hizo de sí mismo el narrador soberano de su escritura, y una magdalena remojada en té fue todo lo que le tomó para retumbar nostálgicamente en su propia memoria, retratando detalladamente aquellas mañanas de invierno en casa de su madre. ¿Sería acaso solo una idealización desaforada sobre los recuerdos de aquel novelista francés? Sabores y olores son los elementos necesarios para encender un fenómeno neurológico conocido como memoria involuntaria o bien fenómeno de Proust: un proceso biológico que escapa de nuestra voluntad y establece nexo principalmente entre el olfato con un intenso recuerdo del pasado aparentemente olvidado. En lo que a mí respecta, una de mis tantas andanzas emocionales se concibe en el cítrico aroma de unas esferas anaranjadas: tardes de octubre, un patio, una palanca. Mi abuelita y yo listas para asaltar las matas de mandarina.

La vida transcurre irremediablemente frente, atrás y a través de nosotros. Cada instante de nuestra existencia es una mezcla entre el tiempo y unos compuestos químicos volátiles que merodean nuestras narices: moléculas odorantes, olores. La posición precisa que guardan los grupos funcionales en las estructuras químicas de estas moléculas determinan un grato o penoso encuentro con el olfato, traducido por nuestra subjetividad a aromas hipnotizantes —en el buen o no tan buen sentido.

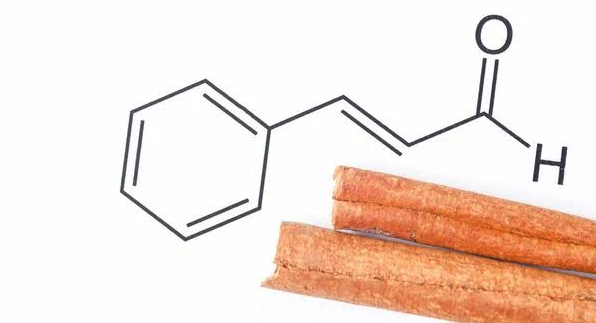

Independientemente de los juicios propios hacia los olores, en 2013 un grupo de científicos propuso diez dimensiones básicas para ellos, como afrutado, nuez, amaderado, cítrico y la lista continúa. Los aromas frutales por su parte nacen en estructuras químicas que poseen más de cuatro átomos de carbono, entre ellos destacan aldehídos como el cinamaldehído, responsable del 90% de la composición del aceite esencial que pone en manifiesto al exótico y amaderado aroma de la canela. Hacia 1921, el 2-metilundecanal —otro aldehído— revoloteó entre los escaparates de la Francia de entonces y cuyas notas aromáticas siguen vigentes tras 100 años de su creación: Chanel N°5.

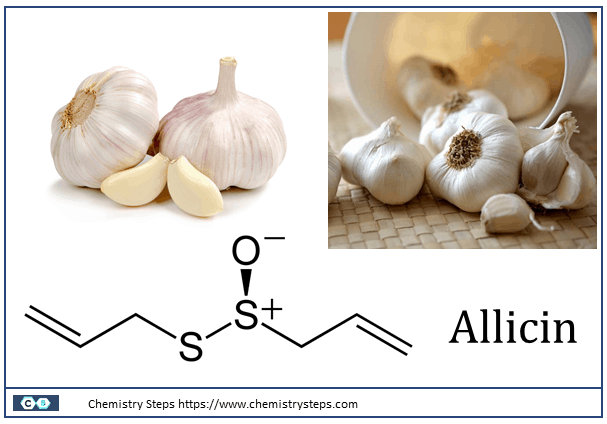

Si de interrumpir con ahínco se trata, el ácido sulfhídrico es la molécula adecuada. A la menor provocación descarga su característico olor a “huevo podrido” en aguas pantanosas, lagunas o aguas sulfurosas en las que muchos tienen la osadía de bañarse. Pero no todo es “huevo podrido”, algunos compuestos con azufre saben hacerse notar de forma exquisita en muchas cocinas, en especial la asiática. Cuando la cabeza del ajo está intacta y fresca, se impone la aliína o sulfóxido de S-alil-cisteína, un aminoácido azufrado que cuando el ajo es machacado entra en contacto con la enzima aliinasa y se convierte en alicina, el responsable del controversial “aroma a ajo”, porque para todo hay gustos y disgustos. De esta manera, un pequeñísimo cambio en la estructura de una molécula odorante puede dar lugar a aromas completamente diferentes, sería entonces poco elocuente el intento de enlistar la descomunal cantidad de aromas que cohabitan el espacio y tiempo con nosotros.

Mientras tanto, un corte poco profundo en la cáscara de arriba a abajo devela una desnuda guirnalda de gajos de mandarina. Ahora bien, imagina, respira profundamente y siente. El ambiente se ha matizado con frescura, y la dulzura encuentra a la acidez. Las moléculas odorantes del cítrico se están desplazando en el aire y se topan con el vaivén entre tu inspiración y espiración; sus movimientos han adquirido un ritmo, y una respiración después, están dentro de ti: son parte de ti.

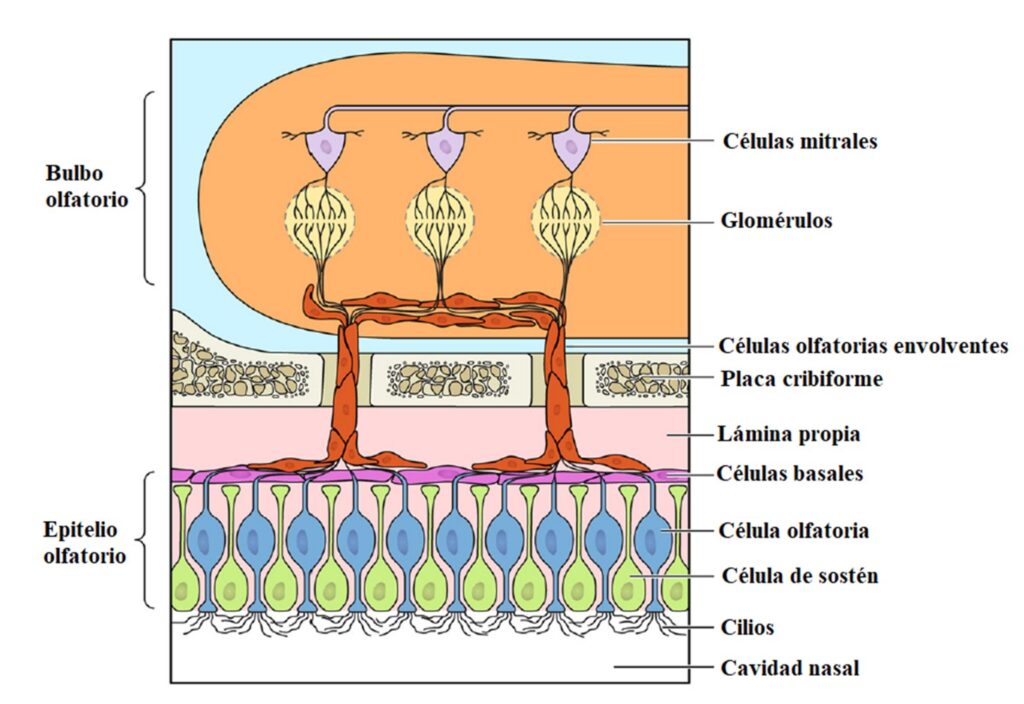

Del aire que respiramos solo entre el 10 y 15% alcanza el techo de la cavidad nasal donde se aloja una de las partes más antiguas del cerebro: el epitelio olfatorio, un área amarillenta de apenas 9 cm2 que representa el primer microambiente celular al que arriban las moléculas odorantes. Al menos seis tipos de células residen aquí, las neuronas receptoras olfativas detectan los olores; rodeándolas se encuentran las células de soporte que mantienen un medio de iones adecuado para ellas; las células basales globosas y horizontales son las progenitoras del epitelio olfatorio y las células de los ductos de las glándulas submucosas son la principal fuente de mucus en la región olfatoria.

Hay más de 5 millones de neuronas receptoras olfativas en el epitelio olfatorio, su longevidad máxima oscila entre los 30 a 120 días, pasado ese tiempo son sustituidas por nuevas como resultado de la diferenciación de las células basales globosas. Por su fenotipo pertenecen al grupo de neuronas bipolares que poseen un único axón y una única dendrita que se desprenden como prolongaciones desde el cuerpo neuronal a cada lado. También se les cataloga como neuronas sensitivas pues recaban información de lo que sucede fuera y dentro del cuerpo y la llevan al sistema nervioso central.

La única dendrita que posee se proyecta fuera del epitelio, y tiene al menos 10 cilios inmóviles en los que reposan los quimiorreceptores olfatorios. Tu nariz y mi nariz albergan casi 400 tipos de estos receptores, que no son ajenos al sentido del gusto, pues los deleites culinarios surgen de la sinergia entre catar olores y sabores, donde el olfato domina nuestra impresión gastronómica con el 80%, mientras que el restante 20% está dado por el paladar y la lengua. La vida nos sabe, entonces, a olores que cautivan o ahuyentan por completo, según nuestro juicio.

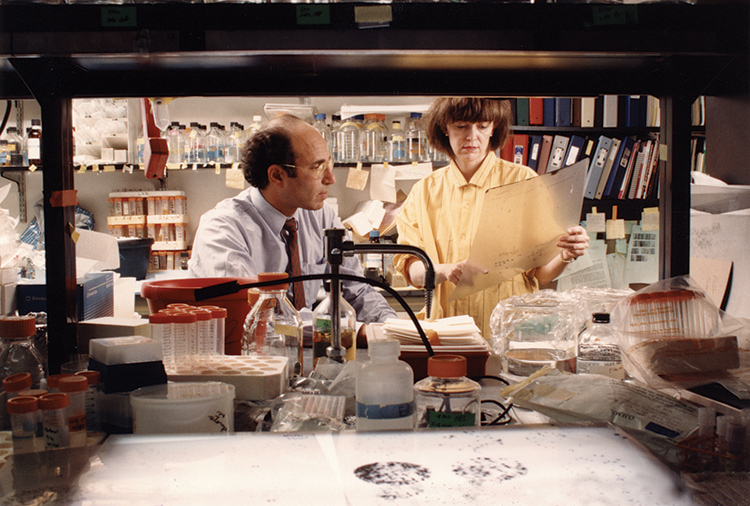

Hace poco más de tres décadas en un laboratorio de la Universidad de Columbia en Estados Unidos se estudiaban los mecanismos moleculares que subyacen a ciertos sistemas biológicos. Los estudios de postdoctorado de Linda Buck sobre percepción sensitiva le acapararon el abril de 1991 durante su estancia en el laboratorio de Richard Axel. Por esas fechas publicaron en conjunto sus trabajos sobre la identificación de receptores olfativos. Descubrieron la existencia de una gran familia de genes que comprende aproximadamente 1000 genes distintos activos en la nariz de los roedores, lo que les condujo a proponer que en humanos el 4% de nuestro genoma se destina ¡sólo para oler! Un hito científico que les hizo valerse del Nobel de Fisiología o Medicina en 2004.

Cuando las moléculas odorantes ingresan a nuestra nariz ascienden hasta el techo de la cavidad nasal donde se encuentran con su receptor designado. Su unión “excita” a la neurona receptora olfatoria mediante una señal química que ingresa por la puerta de entrada: la dendrita y viaja a través de ella hasta llegar a la puerta de salida: el axón. En la cercanía se sitúa el bulbo olfatorio, una pequeña estructura que la hace de estación de relevo, tratando, codificando y transmitiendo la información de la nariz al cerebro. Aquí las neuronas receptoras olfativas entablan comunicación, la sinapsis, con neuronas de primer orden: células mitrales que convierten la señal química en señal eléctrica, siendo ellas ahora las encargadas de llevar esta información hacia la corteza olfativa con el propósito de ilustrar la percepción de un determinado olor.

Cuando nos arrulla el eco de la lluvia golpeando nuestros tejados, esa señal sonora es transmitida desde nuestros oídos hacia el tronco encefálico, una estructura que conecta la médula espinal con los centros de pensamiento superior, luego la señal se dirige al “centro anatómico” del cerebro llamado tálamo, formada por dos masas ovoides unidas entre sí que se encarga de recibir y procesar información sensorial y motora, además de descartar las partes innecesarias con el propósito de mandar el resultado final hacia la corteza auditiva ubicada en el lóbulo temporal y, donde se identificarán y nombrarán los sonidos escuchados.

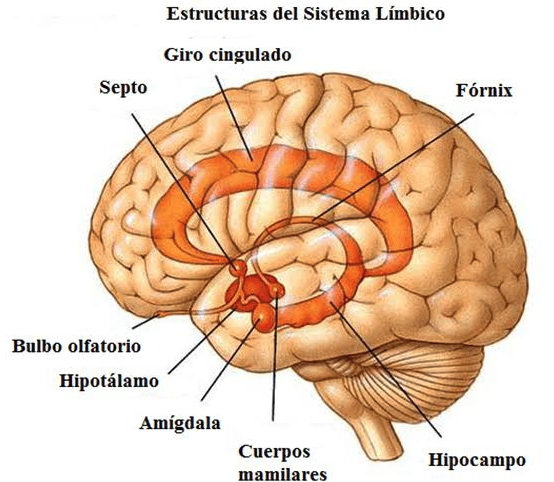

Pero cuando disfrutamos de los aromas, en cambio, la ruta que lleva a la percepción es mucho menos tortuosa. Lo que sucede es que las células mitrales no pasan por el tálamo debido a que el bulbo olfatorio y la corteza olfativa (ubicada al frente del cerebro) son prácticamente vecinos. No obstante, sí establecen conexiones muy estrechas con el sistema límbico, especialmente con dos de sus órganos nada ordinarios.

Por una parte, con el hipocampo, un pequeño órgano con forma curvada y alargada cuyo nombre proviene de la unión entre el griego “hippos” (caballo) y “kampos” (monstruo marino mitológico). Sí, cargamos un caballito de mar en el cerebro, el guardián de nuestra memoria episódica y espacial. Por otra parte, con la amígdala, una masa de núcleos en forma de almendra bastante popular al conectar y recibir conexiones de varias áreas cerebrales en distintos niveles, somos capaces de sorprendernos, de aterrorizarnos y de encariñarnos obscenamente por culpa de la amígdala. Oler, recordar y (re)vivir el ayer nace de la geografía neuroanatómica que tiene el olfato sobre las demás sensaciones.

Entre más cercano al hipocampo y la amígdala, el estímulo se registra como un evento importante, consecuentemente el olfato tiene mayores probabilidades de desatar emociones y recuerdos. Aun así, somos la especie con la capacidad menos desarrollada, porque mientras un elefante africano puede detectar fuentes de agua a grandes distancias para sobrevivir, nosotros somos presas dóciles del marketing olfativo ejecutado por tiendas para aumentar sus ventas.

Puesto que las neuronas carecen de una jornada laboral delimitada, no todos los olores habrán de dejar huella en nuestra memoria. Asecharán nuestro presente solo bajo dos circunstancias, de lo contrario serán olvidados en cuestión de segundos. La primera se sustenta en la singularidad de una actividad consciente. Por ejemplo, encender una vela aromática “brisa del mar” diariamente cuando aparecen las estrellas de las diez e inicias tu sesión de meditación; el cerebro asociará entonces ese aroma a la sensación de relajación en otros sitios. La segunda circunstancia escapa de nuestra voluntad, y sucede ante acontecimientos irreversibles en los que ciertas moléculas de aromas fueron el telón de fondo de un determinado lugar y/o persona que nos atravesó la existencia como fortuna o infortunio.

Decía Proust que “el olor y el sabor de las cosas permanecen mucho tiempo en equilibrio, como las almas, listas para recordarnos”. Y sucede, pues, que el sustantivo memoria y el verbo recordar han jugado de enigma y una constante inspiración que efervesce entre las neurociencias, la psicología y la literatura misma. Desde un punto de vista menos abstracto, la memoria es concebida como la capacidad para adquirir, almacenar y recuperar información de nuestro entorno. Sin embargo, para Williams James el acto de la memoria se alejaba de aquella fría e inerte definición. Este psicólogo estadounidense defendía firmemente que “la esencia de la memoria está en que debe estar fechada en mi pasado. En otras palabras, debo pensar que experimenté directamente su ocurrencia. Debe tener esa calidez e intimidad”.

Por ello, no es de sorprenderse que para Aristóteles los recuerdos eran “espíritus que viajaban por la sangre hasta el corazón”, y aunque hoy sabemos que son conexiones entre neuronas, no hemos podido dilucidar por completo a la memoria y sus recuerdos. Nuestra identidad, nuestra historia personal, está escrita en nuestros cerebros por la tinta de los olores que nos han rodeado, especialmente aquellos con los que convivimos antes de los diez años. Pareciera que los olores se encarnan en nuestra memoria, duermen en el sistema límbico esperando el instante preciso para recobrar la vida.

El viaje épico hacia el pasado puede acariciar con ternura o herir brutalmente las entrañas de nuestra estabilidad emocional. Y es que, puede envolverse en una cítrica escena con mi abuelita en vida o empolvarse con la grisura de un trastorno de estrés postraumático: aroma ferroso de la sangre, sudor y diésel. De allí que John Irving describiera en su obra Una plegaria para Owen Meany que, “la memoria es un monstruo. Uno olvida, ella no. Simplemente archiva las cosas, las guarda, las esconde y las trae al recuerdo con voluntad propia. Se piensa que uno tiene memoria… no es cierto… la memoria lo tiene a uno”.

Hasta hace nada, dos años ya, empezamos a hacer de un auto escaneo diario la fuente de alivio al repasar incesantemente los síntomas: fiebre, dolor de garganta, tos seca. Empezó el hábito de detenerse dos instantes a oler y saborear con detenimiento y consciencia una comida para descartar la pérdida del olfato o del gusto. Fue así como los términos médicos anosmia y ageusia se inmiscuyeron en nuestra cotidianidad. Anosmia: síntoma y secuela de muchos quienes contrajeron la COVID-19 (la enfermedad del trocito de ARN). Un virus intruso de escasos 0.12 micras de diámetro que aún escapa de nuestro total entendimiento. Que despoja a uno del olfato, del sabor y hasta del aliento.

Una de las posibilidades más cercanas para justificar la anosmia se asocia a que la infección del epitelio olfativo produce inflamación local, y aunque se trata de una respuesta de defensa fisiológica contra el virus, las neuronas receptoras olfativas y sus axones sufren lesiones como daño colateral, desajustando la transmisión de señales desde la nariz al cerebro y provocando la disfunción del bulbo olfatorio.

Recordar, pero no oler, es un fenómeno que aflige a algunos de los pacientes con el llamado “Long COVID”. Y, mientras unos recuerdan pero son insensibles a las moléculas odorantes, otros tantos son indiferentes (involuntariamente) a ambos privilegios: oler y recordar. La pérdida del olfato es proporcional al avance del mal de Alzheimer, la demencia más frecuentemente padecida. Se ha visto en resonancias magnéticas como este mal reduce el volumen del hipocampo borrando así, el recuerdo de gran parte de su identidad personal, de los aromas. Al día de hoy no existe un marcador biológico establecido que sea capaz de advertir los cambios patológicos que pueda estar sufriendo el cerebro.

Pero yo no le tengo miedo al monstruo que John Irving nombró memoria, quizá por privilegio aún no le reprocho nada o es que me agrada la mezquindad de vivir atada involuntariamente al pasado. Todo lo contrario, me desconsolaría un monstruo defectuoso, me devastaría su indiferencia, su ausencia y abandono. Tengo un miedo –uno de tantos– y es perderlo a él, a ese monstruo. Perderme a mí al perderlo a él. Perder el aroma donde habita el recuerdo de ella, de María Matea Asencio Cornelio. Justo allí, en el aroma de las mandarinas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Herz, R. S. (2016). The role of odor-evoked memory in psychological and physiological health. Brain Sciences, 6(3). https://doi.org/10.3390/brainsci6030022

Linda B, Buck. Feliz por ser científica, Mujeres con ciencia en: https://mujeresconciencia.com/2014/07/11/linda-b-buck-feliz-por-ser-cientifica/

Guerrero Monthelet verónica, “El aroma del olfato y el recuerdo: mal de Alzheimer”, Revista ¿cómo ves? en: https://www.comoves.unam.mx/assets/revista/112/el-aroma-del-recuerdo.pdf

La magdalena de Proust: la razón por la que hay olores y sabores que nos traen recuerdos que teníamos olvidados en https://www.bbc.com/mundo/noticias-45303759

Sobre la autora

* Abigail Zentella Hernández (1997) es una exploradora de pasiones que durante los huecos de tiempo de sus tesis de licenciatura en curso (médico cirujano) fue asaltada por palabras ajenas a su proyecto de investigación. Le bastó un curso de escritura de divulgación de la ciencia el agosto pasado para cautivarse con la simbiosis que puede crearse entre literatura y ciencia: cosa que le ha hecho replantear el rumbo que le dará a su carrera profesional. Vive la vida subiendo cerros, fotografiando milpas y nubes en su comunidad, y metiéndose a cuanto curso le encienda la curiosidad.

Sin comentarios