Empecemos por un meollo. Las ballenas tienen ombligo. Con esto me refiero a que, como nosotros, en su vida adulta mantienen una cicatriz en el lugar donde el cordón umbilical se conectó con el feto. Este cordón le permitió respirar, nutrirse y eliminar desechos a través de una placenta ligada al flujo sanguíneo de su madre. El tipo de placenta y el avanzado nivel de desarrollo que alcanzan los embriones antes de salir del útero materno, son características que los llamados cetáceos (ballenas, delfines y marsopas) comparten con el resto de los mamíferos “euterios”, los cuales incluyen desde musarañas y murciélagos hasta humanos, elefantes y ballenas. Por Sandra E. Smith Aguilar[1]

Por sus distintas formas de desarrollo, se pueden distinguir otros dos grupos vivos de mamíferos: los marsupiales (como los tlacuaches y los canguros) y los monotremas (como los ornitorrincos). Pero como mamíferos, algunas de las cosas que estos dos grupos sí comparten con las ballenas (y con el resto de nosotros los euterios) son las glándulas productoras de leche, los tres huesitos que forman el oído interno (yunque, martillo y estribo) y el pelo. Sí, las ballenas tienen pelos; poquitos, chiquitos y, en algunas, muy efímeros, pero los tienen.

Algunas especies pierden los pelos pronto después de nacer, pero muchas de las ballenas conocidas como “barbadas” o misticetos, los mantienen hasta su fase adulta. Curiosamente, estos pelos no tienen nada que ver con lo “barbado” de su nombre, que se debe a las placas de queratina (el mismo material del que se forman las plumas, pelo, uñas, pezuñas y cuernos) que las catorce especies de misticetos tienen en lugar de dientes. Estas “barbas” (o baleen, en inglés) parecen cepillos de cerdas gruesas deshilachadas en las puntas. Funcionan como un gran cernidor que permite filtrar el agua hacia fuera de la boca cada vez que una de estas ballenas atrapa una bocanada de alimento, compuesto principalmente de peces pequeños y krill (crustáceos chicos, parecidos a camarones).

Pero volviendo a los asuntos de pelos entre ballenas, hay que destacar a la estrella de esta nota, la ballena jorobada o Megaptera noveangliae. Lo que distingue a las ballenas jorobadas en términos pilosos es que la mayoría de los pelos que llegan a tener se encuentran sobre las 20-60 protuberancias o “tubérculos” que se observan más o menos alineadas a lo largo de la mandíbula superior e inferior del rostro de los individuos. Estos tubérculos no se observan en ninguna otra especie y, más allá de parecer plataformas para promover sus penosas barbitas, no sabemos si tienen alguna funcionalidad. Lo que sí sabemos es que tienen una alta concentración de conexiones nerviosas, sugiriendo una función sensorial especial que permite a las ballenas detectar cambios ambientales, pero aún no entendemos cuáles, ni cómo.

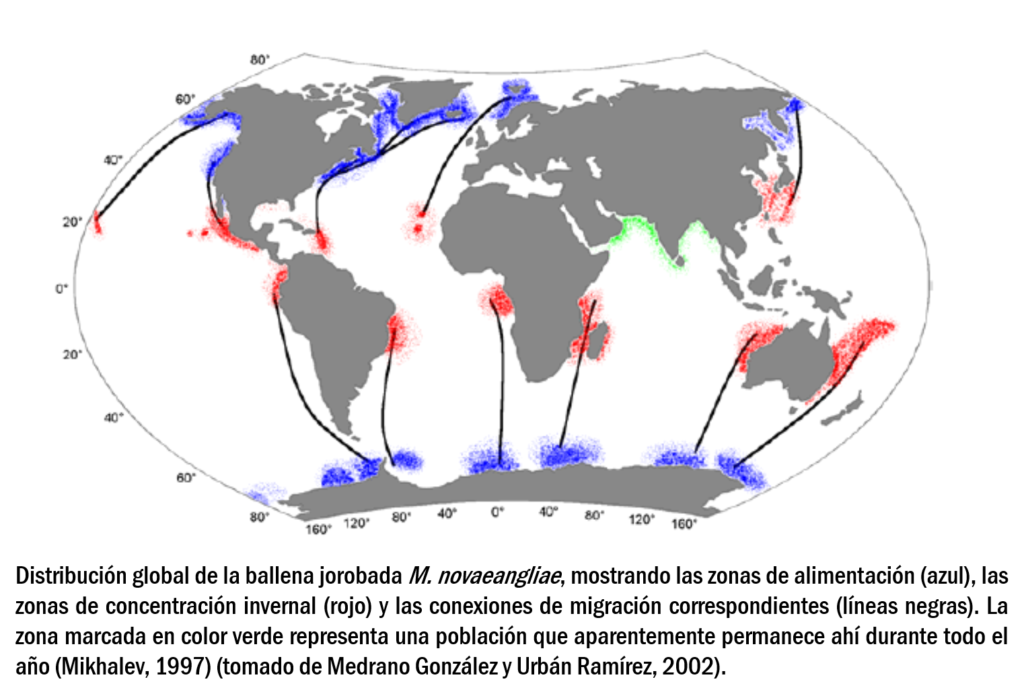

Las ballenas jorobadas miden alrededor de quince metros y forman poblaciones distintas que ocupan todos los océanos del mundo. Son animales migratorios, que durante el verano se alimentan en las aguas frías cercanas a los polos (con excepción de una pequeña población en el mar arábigo que parece no migrar). Después de engordar por varios meses (que en años con poca comida no les es tan fácil), la mayoría viaja a aguas cercanas a los trópicos, pasando el invierno en zonas de reproducción donde nacen las crías y los adultos se aparean. Salvo los recién nacidos, las ballenas prácticamente no comen durante los meses de invierno, así que la capacidad de las hembras para amamantar y sacar adelante a sus demandantes crías (se estima que una cría toma alrededor de ¡350-500 litros al día!), depende mucho de cómo les fue en las zonas de alimentación el verano anterior.

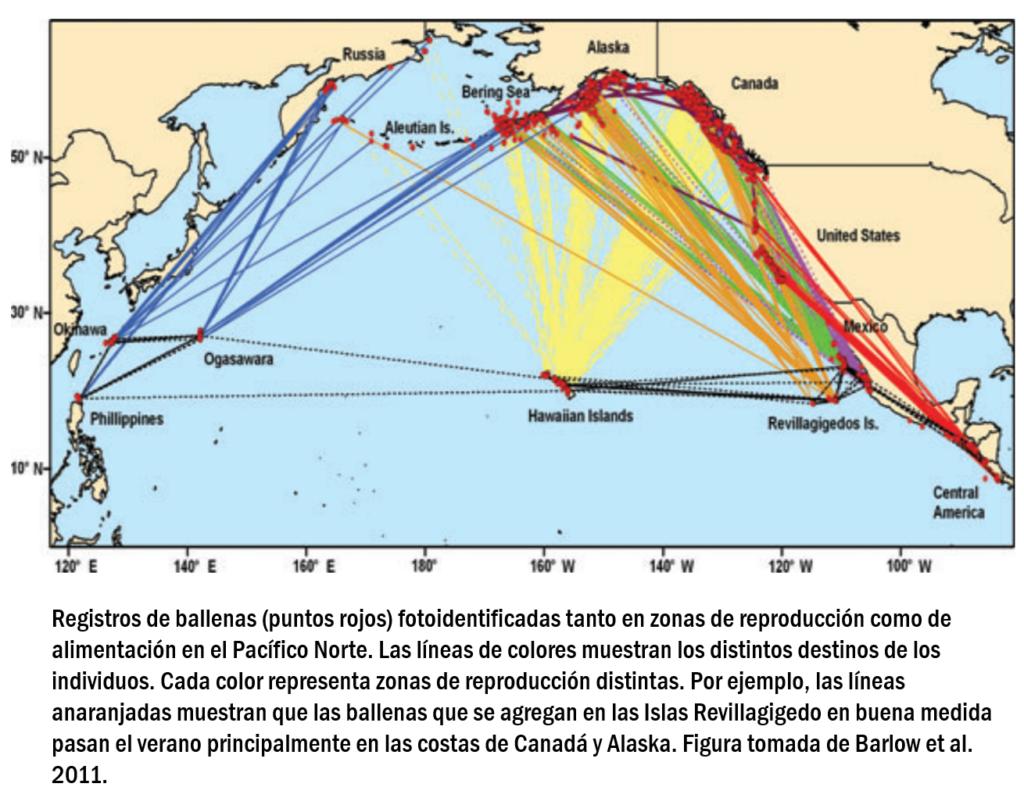

En México encontramos ballenas jorobadas a lo largo de la costa del Océano Pacífico. Algunas de las zonas de mayor agregación invernal en el país son la Bahía de Banderas (Nay.-Jal.), Los Cabos (B. C. S.) y el Archipiélago de Revillagigedo. Las ballenas que observamos en nuestras costas forman el segmento mexicano de la población del Pacífico Norte, agrupando unas 8,000 ballenas de las 21,000 estimadas para esta población. Cuando dejan las aguas mexicanas, estos individuos se observan a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, llegando también a las islas Aleutianas.

Además de los pelitos “alzados”, las ballenas jorobadas destacan por sus grandes aletas pectorales que alcanzan un tercio de su longitud total (¡alrededor de 5 metros de aleta!). De ahí el nombre Megaptera, que viene del griego “grande ala/aleta”. También las distingue su fascinante (pero no única) técnica coordinada de cacería usando redes de burbujas para acorralar bancos de peces hacia la superficie y desatar una comilona bacanal. Su alta propensión a las conductas acrobáticas aéreas (como los saltos y coletazos) también es única, al igual que el canto que producen los machos, principalmente durante el invierno. Aunque no son las únicas ballenas que cantan, son las que usan el conjunto más variado de sonidos (desde rugidos que parecen salidos del sótano de Mumm-Ra el inmortal, hasta agudos silbidos que opacan mis más bellos intentos de imitar a un violín).

La canción va cambiando a lo largo del tiempo, lo que implica que se van insertando innovaciones y todos los machos de una misma zona de reproducción comparten una versión muy parecida de la canción. Entonces, no sólo innovan, sino que se escuchan y se imitan, pero no cualquier innovación parece que “pega” y aún no entendemos bien qué determina que un cambio se adopte y se propague. Entre más lejanas están dos agregaciones de ballenas, más distinta es su canción. Sobre la función del canto tampoco podemos decir nada definitivo, pero suponemos que está relacionado con la reproducción.

Sin embargo, no se trata simplemente de una serenata de cortejo ya que muchas veces las hembras no parecen responder (aunque a veces sí) y, por el contrario, en ocasiones el resultado es que se acerquen machos. Vaya, ni siquiera podemos decir cómo es una “buena canción” o si hay tal cosa (suponemos que sí). Es decir, desconocemos si hay cantores “mejores” que otros a los ojos (más bien, oídos) de otras ballenas y, en caso de que sí, qué es lo que los hace mejores. Lo que sí sabemos es que los machos pueden realizar diversas conductas reproductivas durante el invierno, como participar en grupos de competencia, cantar o escoltar hembras con cría (a veces cantando). Es decir, no se enfocan en un solo tipo de conducta. Pero poco conocemos sobre cuál es la fórmula conductual que resulta en apareamientos y en tener crías. Continúa el enigma.

Es probable que las jorobadas sean la especie de ballena más estudiada en el mundo. Entonces, ¿por qué hablar de ellas y no de otras? Para empezar, porque me encantan y porque he tenido la oportunidad de estudiarlas. Además, a pesar de ser tan estudiadas, es sorprendentemente común que los noticieros erróneamente acompañen reportajes de ballenas jorobadas con fotos de otras especies como ballenas grises o incluso cachalotes. Más allá de cuestionar el profesionalismo de los comunicadores que hacen esas noticias, me parece un llamado de atención para quienes estudiamos a estos animales. Creo que indica que estamos fallando en nuestro compromiso de dar a conocer lo que tenemos el privilegio de aprender y que tenemos que aumentar los esfuerzos para compartir la fascinación que nos provocan. Espero que este texto abone un pelito a esa intención

[Texto preparado originalmente para la serie “jueves de especie” de CONBIODES AC, publicada en Facebook el 7/JUN/2018. La versión actual tiene algunas modificaciones y adiciones mínimas realizadas el 28/01/2023 para republicarse en la página de la Sociedad de Científicos Anónimos.]

Fuentes y más información:

Barlow, J. Calambokidis, J., Falcone, E. A., Baker, C. S., Burdin, A. M., Clapham, P. J., … Yamaguchi, M. (2011). “Humpback whale abundance in the North Pacific estimated by photographic capture-recapture with bias correction from simulation studies”. Marine Mammal Science, 27(4), 793–818. doi:10.1111/j.1748-7692.2010.00444.x.

Bettridge, S., Baker, C. S., Barlow, J., Clapham, P. J., Ford, M., Gouveia, D., … Wade, P. R. (2015). “Status review of the humpback whale (Megaptera novaeangliae) under the endangered species act”. NOAA Technical Memorandum NMFS, March (NOAA-T M-NMFS-SWFSC-540), 263.

Calambokidis, J., Falcone, E. A., Quinn, T. J., Burdin, A. M., Clapham, P. J., Ford, J. K. B., Gabriele, C. M., LeDuc, R., Mattila, D., Rojas- Bracho, L., Straley, J. M., Taylor, B. L., Urbán, J., Weller, D., Witteveen, B. H., Yamaguchi, M., Bendlin, A., Camacho, D., Flynn, K., Havron, A., Huggins, J. and Maloney, N. (2008). “SPLASH: structure of populations, levels of abundance and status of humpback whales in the North Pacific”. Final report for Contract AB133F–03-RP-00078. U.S. Dept of Commerce Western Administrative Center, Seattle, WA, USA. Tomado de: https://swfsc.noaa.gov/uploadedFiles/Divisions/PRD/Projects/Research_Cruises/Hawaii_and_Alaska/SPLASH/SPLASH-contract-Report-May08.pdf.

Cholewiak, D., & Cerchio, S. (2022). “Humpback Whales: Exploring Global Diversity and Behavioral Plasticity in an Undersea Virtuoso”. En C. W. Clarck & E. C. Garland (Eds.), Ethology and Behavioral Ecology of Mysticetes (pp. 247–276). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98449-6_11.

Clapham PJ (1996). “The social and reproductive biology of Humpback Whales: an ecological perspective”. Mammal Review, 26:27–49. doi: 10.1111/j.1365-2907.1996.tb00145.x.

Mercado E (2014). “Tubercles: What sense is there?”. Aquatic Mammals, 40:95–103. doi: 10.1578/AM.40.1.2014.95.

Smith-Aguilar SE (2007). Competencia sexual entre machos de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en la bahía de banderas y alrededores de la Isla Socorro, México. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México.

Smith-Aguilar SE (2009). Análisis estructural de la canción de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). Variación individual, temporal y geográfica en la Bahía de Banderas y alrededores de la Isla Socorro, México. Tesis de Maestría. Universidad Nacional Autónoma de México.

[1] Sandra Elizabeth Smith Aguilar (1979). Estudió Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México donde también cursó la Maestría en Ciencias del Mar y Limnología. Desde 2010 vive en Oaxaca donde hizo el doctorado en el CIIDIR-IPN. Su investigación se ha centrado en el canto de ballenas jorobadas y la conducta social de monos araña. Le encanta comer, fermentar, hornear y conocer las historias y vericuetos que nos conectan con quienes producen alimentos. También se inmiscuye lo más que puede en caminos de construcción colectiva de conocimiento fuera de las instituciones académicas. Su vida es más feliz desde que conoció los baños secos y sus amig@s saben que cualquier conversación puede derivar en “cacajones” y composta. Le encanta desplazarse con las ventanas abajo o, mejor aún, sin ventanas, pedaleando o caminando hasta donde las piernas aguanten.

1 Comentario

[…] [1]Sandra Elizabeth Smith Aguilar (1979). Estudió Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México donde también cursó la Maestría en Ciencias del Mar y Limnología. Desde 2010 vive en Oaxaca donde hizo el doctorado en el CIIDIR-IPN. Su investigación se ha centrado en el canto de ballenas jorobadas y la conducta social de monos araña. Le encanta comer, fermentar, hornear y conocer las historias y vericuetos que nos conectan con quienes producen alimentos. También se inmiscuye lo más que puede en caminos de construcción colectiva de conocimiento fuera de las instituciones académicas. Su vida es más feliz desde que conoció los baños secos y sus amig@s saben que cualquier conversación puede derivar en “cacajones” y composta. Le encanta desplazarse con las ventanas abajo o, mejor aún, sin ventanas, pedaleando o caminando hasta donde las piernas aguanten. […]