En 1983, en el contexto de la guerra de las galaxias de Reagan, en un búnker aislado y secreto, dos oficiales altamente capacitados de la sección de misiles estratégicos de las fuerza aérea estadounidense reciben un mensaje cifrado de la más alta prioridad: una orden ejecutiva de lanzar un misil con ojivas nucleares sobre territorio ruso. Ambos oficiales proceden inmediatamente a implementar el protocolo AFI 91-104, según el cual deben abrir una caja de seguridad que tiene dos candados que usan dos llaves distintas, cada una en posesión de uno de los hombres. De su interior deben sacar dos sobres cerrados que contienen una clave y una llave para cada uno. Desde su respectiva estación de trabajo pero al mismo tiempo, ambos hombres deben introducir los códigos de lanzamiento, y girar la llave recién adquirida para autorizar el lanzamiento del misil. Con este sistema, se garantiza que ninguna persona pueda tener acceso unilateralmente a las armas nucleares. En el último segundo, uno de los oficiales, apenado por las consecuencias morales del bombardeo que están por realizar, se niega a girar su llave e impide el despegue del misil. Ellos no lo saben, pero forman parte de una serie de simulacros de ataques nucleares que NORAD (siglas en inglés de Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial) está llevando a cabo para evaluar la eficiencia de la estrategia de defensiva ante un posible ataque de los “rojos”.

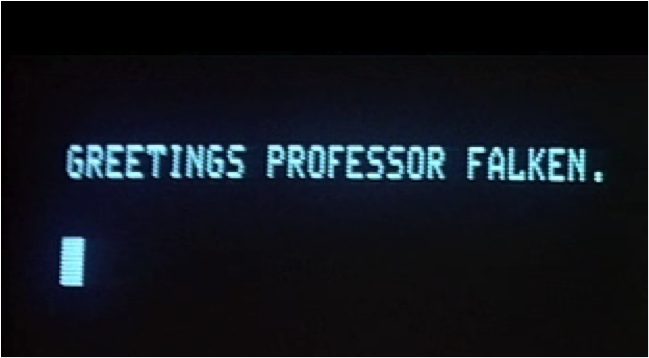

El resultado: en el 22% de los casos, los oficiales se niegan a disparar el misil. En consecuencia, ingenieros y estrategas de NORAD sugieren la posibilidad de eliminar este “error humano” cediéndole el control a WOPR (siglas en inglés de Planeamiento y Operación de Respuestas de Guerra), una supercomputadora capaz de analizar todas las posibles respuestas a un ataque, y elegir la mejor entre ellas.

Es la secuencia inaugural de “Juegos de guerra” (War Games, 1983 de John Badham), una referencia casi obligada de la relación entre la cultura y la tecnología y que, a primera vista, motiva el título de esta columna. Esta película, que por lo demás se vuelve rápidamente en la inverosímil aventura adolescente del joven hacker David Lightman (un hacker atlético, apuesto, y con enorme confianza con las chicas… ¿así, o menos creíble?) y su facilidad para burlar la seguridad de las computadoras y las instalaciones mejor protegidas del ejército estadounidense, tiene la virtud de contener una magistral serie de homenajes a la fascinante historia del aparato en el que usted, amable lector, lee estas líneas.

Aunque no es la primera en tocar el tópico de los peligros del avance desmedido de la tecnología y los cuestionamientos éticos asociados a cederle responsabilidad a las máquinas (recordamos, por ejemplo a HAL, en “2001: Odisea del espacio”, o la hilarante “¿Teléfono Rojo?” volamos hacia Moscú de 1964, ambas de Kubrick.), es la primera que yo conozco, en la que el planteamiento del problema se describe en términos de las ideas que originalmente llevaron al desarrollo de las computadoras. Efectivamente, que hoy podamos entablar esta comunicación electrónica es, y ha sido a lo largo de su historia, un resultado de la aplicación de la matemática a la guerra. Para no ir más lejos, entre los padres de la computación moderna encontramos personajes como Alan Turing, quien es famoso, entre otras cosas, por haber construido un dispositivo electromecánico capaz de descifrar las comunicaciones que, durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes “encriptaban” usando un aparato conocido como ENIGMA. O John von Neumann, prolífico matemático húngaro que participó activamente en el proyecto Manhattan (que tuvo como principal consecuencia la construcción de la primera bomba atómica) y desarrolló la teoría de juegos, un formalismo matemático capaz de modelar posibles situaciones de guerra de manera que una computadora pueda calcular las mejores alternativas para resolver los conflictos. La forma en la que el procesador de silicio que le permite esta lectura organiza la información se conoce como “arquitectura von Neumann” y es el resultado palpable de hacer “Robots que juegan a la guerra”. Exactamente lo que hace WOPR en la película.

Jugar a la guerra no es, por supuesto, una idea nueva. Los más exitosos juegos de mesa en el mundo (como el ajedrez o el go) son pequeños modelos de la guerra y su estudio y práctica se ha inculcado entre dirigentes militares como una forma de desarrollar y medir capacidades estratégicas. Tener robots que juegan a la guerra, en cambio, es un desarrollo relativamente reciente y nos da un sentido práctico y concreto del mito de Frankenstein. Ya no un monstruo ficticio hecho de retazos biológicos, sino el Leviatán de mil cabezas que se asoman por tabletas, “smartphones” y monitores en todo el mundo y que poco a poco ha modificado nuestra conducta hasta volverse parte integral de nuestra forma actual de comunicarnos, de hacer negocios, de perder el tiempo, en definitiva, de vivir. El parricidio ficticio del personaje de Shelley se torna real con nuestro monstruo, cada vez que una inteligencia artificial nos gana una partida. Si una computadora nos gana en un juego justo, tendríamos que inferir que es mejor estratega que nosotros. Si en un futuro apocalíptico el destino de la humanidad se decide en una partida de ajedrez entre nuestro mejor jugador y el mejor jugador del ejército de robots malignos, tenemos pocas esperanzas. Y es que la cantidad de recursos que se han invertido y que genera el desarrollo de juegos en la computadora fue, hasta hace poco, ampliamente menospreciado. La computación y el juego están tan íntimamente ligados como la computación y la guerra. Jugar en el sentido de simular, de “hacer como que…”, de tener la capacidad de modelar y explorar, no sólo la dinámica del mundo que nos rodea, sino también escenarios imaginarios. El papel de estos “juegos”, de esta forma de explorar soluciones posibles a problemas particulares, se ha convertido en una herramienta central de las ciencias matematizadas, y hoy en día se usan simulaciones en todos lados: para entender las complejísimas interacciones en los colisionadores de partículas subatómicas, el clima en este y otros planetas, o la estructura a gran escala del Universo. En ese sentido, es un acierto que cuando la chica linda le pregunta a David Lightman (el hacker de la peli de la que hablábamos) porqué quiere entrar a un sitio de internet en especial el contesta: “sólo quiero jugar”.

Sin embargo, y como era de esperarse, estos robots que juegan a la guerra han traído junto con su atractivo y poder, una serie de conflictos que están lejos de ser un juego. Por poner un ejemplo, la reciente anexión de Crimea a Rusia no se puede aislar de los dos movimientos previos que Vladimir Putin tuvo en la escena internacional: la negociación en el conflicto de Siria y el asilo político (temporal) a Edward Snowden, quien está “prófugo” de la justicia estadounidense por denunciar el mayor operativo de espionaje masivo que el gobierno de esa nación ha aplicado a propios y ajenos usando “robots que juegan a la guerra”. Pero si la violencia del espionaje le parece poco a nuestro lector, ¿qué decir de los asesinatos selectivos mediante el uso de “drones”? O las otras caras de esta guerra: ejércitos de programadores, ingenieros y matemáticos que pelean por encontrar formas de cifrado (o formas de leer mensajes cifrados) más eficientes, mientras empresas de especulación de divisas compiten ferozmente por producir algoritmos que son centésimas de segundo más rápidos que los de la competencia, pues a la larga eso les representa millones en ganancias; grupos de hackers anónimos que atacan organizada y sistemáticamente sitios de Internet (el caso de la cienciología es digno de mención) mientras que los abogados corporativos de la industria del entretenimiento gastan todos sus recursos para promover leyes que restrinjan el intercambio de información en la red y persiguen por todo el mundo a los servidores de sitios famosos de intercambio (¿alguien recuerda cuando cerraron “Megaupload” y Cuevana dejó de funcionar?).

Finalmente, recordemos que las mayores fortunas del mundo actual, según la revista Forbes, no las hicieron ni los narcotraficantes, ni los jeques del petróleo, ni los señores de las armas, sino que los hombres que cuentan con mayor poder económico son “Nerds” como Bill Gates o empresarios de las telecomunicaciones como Carlos Slim. Lo que quiero decir es que son igual de reales los misiles que WOPR controla en la película como los robots que participan de una guerra; esto está ocurriendo en este momento y es una de la fuerzas centrales de la economía, la política y la investigación científica. Ellos, los robots, “creen” que están jugando pero, basados en sus juegos se toman decisiones que transforman la realidad que nos rodea.

Así, esta columna parte de la convicción de que el desarrollo tecnológico actual es al mismo tiempo un fenómeno científico, social y cultural y que, para ponerlo en su justa dimensión, requerimos una revisión capaz de interesarse tanto por la frivolidad de los juegos como por la seriedad de la guerra, por la historia remota de las máquinas y por las noticias de los avances actuales, por los detalles técnico-científicos así como sus relaciones con la economía y el poder. Se alimenta, por otro lado, de esa nostalgia que compartimos aquellos de mi generación que tuvimos el privilegio de estar en contacto con la tecnología como niños, en los tiempos de la Commodor 64, del modem de 56 Kbps, del primer Nintendo, de las historias de futuros cercanos plagados de máquinas fantásticas que nos llegaban de las manos de Philip K. Dick, William Gibson o el anime japonés. Espero que esta combinación resulte interesante y le extiendo entonces, una invitación mensual a reflexionar frente al espejo que es la utopía de máquinas pensantes, a explorar problemas y soluciones planteados como juegos, a discutir las implicaciones sociopolíticas de la tecnología en las próximas entregas de “Robots que juegan a la guerra”.

Sin comentarios