¿Te acuerdas cuando fuimos a la Sierra Potosina hace diez años o algo así y de las arañas gigantes que había en el techo de las cabañas donde nos hospedamos? ⎯le pregunté una vez a una prima.

Me contestó: “me acuerdo más del susto de todas nosotras al ver las arañas, que de las arañas en sí, y de cómo las biólogas, aunque también estaban muertas de miedo, no querían matarlas, así que había que sacarlas vivas”.

La verdad es que yo no me acordaba de esa parte de la historia, aunque al mencionarla me vino un recuerdo sobre ese momento en el que estábamos cuatro chavas citadinas paradas sobre las camas sin saber bien a bien qué hacer con las arañas gigantes. Mi prima también me dijo que de las arañas que ella se acordaba, era de las que habíamos visto en las esculturas de Edward James colgando de telarañas.

¿Cuántas veces pasa que no nos acordamos de cosas hasta que alguien las trae a cuenta, simplemente no las recordamos (aunque hayamos estado presentes), o las recordamos de otra manera? ¿Cómo es que las células del cerebro administran y almacenan una experiencia, una idea, algo aprendido o un recuerdo? ¿Cuál es la evidencia científica que se tiene a la fecha de cómo sucede este proceso?

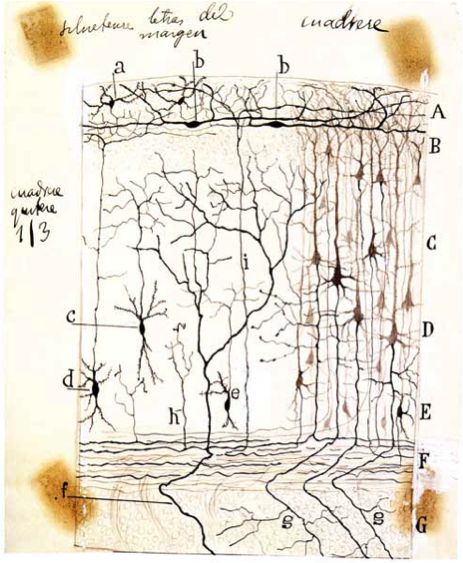

” Imagen de las ilustraciones de Ramón y Cajal basadas en sus observaciones entre los años 1890 y 1981. En este esquema se representan distintos tipos de células que se encuentran en el cerebro en distintas zonas del mismo. La ilustración fue tomada del Centro Virtual Cervantes de la colección Cajal. (http://cvc.cervantes.es/portada.html)

” Imagen de las ilustraciones de Ramón y Cajal basadas en sus observaciones entre los años 1890 y 1981. En este esquema se representan distintos tipos de células que se encuentran en el cerebro en distintas zonas del mismo. La ilustración fue tomada del Centro Virtual Cervantes de la colección Cajal. (http://cvc.cervantes.es/portada.html)

La primera vez que escuché acerca de la investigación que comprende el aprendizaje y la memoria fue en una serie de conferencias en la UAM-Iztapalapa, en las que el Dr. Arturo Ortega, investigador del departamento de Toxicología en el CINVESTAV, nos contaba sobre células gliales: astrocitos, oligodendrocitos y microglía y cómo estas células del cerebro contribuyen con el aprendizaje y la memoria. Me pareció súper interesante y a la semana me fui a su laboratorio. Lo primero que me enseñó una estudiante de doctorado fue a cuantificar proteínas. Recuerdo perfectamente cuando me dijo “Lo primero que vamos a hacer es cuantificar proteína, ponte tus guantes y tu bata”. Yo me imaginaba que veríamos proteínas y las contaríamos como cuando cuentan personas al entrar a un concierto. Recuerdo también que le pregunté a un compañero “¿Es difícil?”.

La verdad es que la investigación científica no es como uno se la imagina. La cuantificación de proteínas consistió en bañar unas células con un líquido y rasparlas para extraer las proteínas de las éstas y luego poner otro líquido que daba un color más o menos verdoso dependiendo de la concentración de las proteínas. Después medíamos este color con un aparato que parecía una impresora super ochentera gigante y que daba distintos números para cada muestra mientras hacía un ruido tremendo. “Bueno ahora vamos al excel a hacer la curva de estándares de proteínas para determinar cuánta proteína tenemos y poder correr un gel” me dijo mi primera maestra de laboratorio. Totalmente maravillada y realmente sin entender cómo era posible que a partir de estos cálculos pudiéramos entender la formación de la memoria, empecé a pipetear y raspar células de embriones de rata que se cultivaban en platos de plástico y se mantenían en incubadoras a 37ºC (la temperatura corporal). Todo con el objetivo de entender cómo es que nuestro cerebro forma las conecciones sinápticas que almacenan lo que aprendemos y que se mantienen por años y años.

Muchos años y muchos aprendizajes después les puedo decir que en el cuerpo tenemos distintos tipos de aparatos y sistemas, los cuales están formados por tejidos y los distintos tejidos están conformados por distintos tipos de células. Son los distintos tipos de células los que realmente general esta diversidad. Por ejemplo, el sistema nervioso representado principalmente por el cerebro, la médula espinal y distintos puntos nerviosos tiene como unidad celular principal a la neurona, pero este sistema no presenta únicamente estas células. También se encuentran otros tipos como son los astrocitos y los oligodendrocitos; los cuáles se han descrito como células de soporte esenciales para la estabilidad de las neuronas. En este campo de estudio se tendía a poner especial énfasis en las neuronas y las señales químicas y eléctricas que mantienen la comunicación entre ellas; sin embargo, en tiempos recientes, se ha registrado un cambio de enfoque hacia a los astrocitos y su papel en la estabilidad neuronal así como en la pérdida de la memoria ⎯la formación de memoria, entre otras cosas, se establece a partir de la comunicación entre neuronas; misma que se lleva a cabo a través de la sinapsis; pequeña estructura de tamaño promedio 1 µm aproximadamente⎯. Una sinapsis está compuesta por el axón de una neurona (presinapsis), una espina dendrítica (postsinapsis) y el espacio entre estas dos estructuras. Es realmente impresionante cuando ves una imagen capturada con microscopía eléctrónica. En las fotos de microscopía en la presinapsis siempre se ven pequeños puntitos o vesículas, las cuales contienen neurotransmisores y en la postsinapsis se encuentran los receptores y un montón de proteínas que estabilizan la espina y los cambios estructurales que ocurren en ésta. Es un mecanismo muy complejo y regulado.

Imagen de una sinapsis usando microscopía electrónica. La escala indica 0.5 µm (La foto fue tomada y modificada de http://book.bionumbers.org/how-big-is-a-synapse/)Recuerdos perdidos, memoria y cerebro.

Pero, ¿cómo es que la neurona es capaz de mantener almacenada la memoria o algo aprendido por años y años? ¿Y de qué manera es que se puede llegar a perder (como sucede en las enfermedades que implican pérdida de memoria tales como el Alzheimer)? Estas son algunas de las preguntas que guían las investigaciones actuales en este campo.

Se sugiere que la acumulación de memoria ocurre a partir del equilibrio controlado entre cambios estructurales y cambios moleculares que ocurren en la célula, normalmente inducidos por la estimulación neuronal; que puede ser de tipo química o eléctrica. Es decir que cuando uno aprende algo nuevo o vive una nueva aventura la nueva experiencia funciona como estímulo e induce cambios en el cerebro. De tal forma que se guarda y se mantiene como un recuerdo o algo aprendido. Los cambios ocurren en pequeños compartimentos que se encuentran en las células y son cuidadosamente controlados por proteínas.

Entrando más en detalle, la estimulación neuronal induce cambios estructurales de las espinas dendríticas -la estructura postsináptica de la sinapsis- y son estos cambios lo que se ha descrito como plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica es entonces bien conocida por jugar un papel importante en el aprendizaje y la formación de la memoria. Desde el punto de vista molecular, hay múltiple evidencia científica que sugiere que la síntesis y degradación de proteínas, así como el equilibrio de ambas es esencial para el mantenimiento de la memoria y que, por ende, problemas en la regulación de dichos procesos pudieran dar origen a su pérdida. Así pues las proteínas son, en gran medida, los principales personajes de la formación y el mantenimiento de los recuerdos. Por eso es que en mi primer día en el laboratorio del CINVESTAV me pusieron a cuantificar proteínas.

Para terminar me gustaría compartir un par de charlas del sitio Ted Talks donde dos científicas presentan sus líneas de investigación para explicarnos cómo es que el cerebro humano “aprende” y “olvida”. Dos campos de investigación diferentes que se conectan por una misma incógnita.

En primer lugar, la Dr. Erin Schuman, una investigadora californiana que es la actual directora del Instituto Max Planck para la investigación del cerebro (Frankfurt am Main, Alemania) e Investigadora del laboratorio de Plasticidad Sináptica en el mismo instituto. Erin es una de las investigadoras más reconocidas en este campo de la investigación y en esta presentación nos platica cómo es que la conecciones neuronales ocurren en el cerebro, el por qué y cómo es que se regulan.

Posteriormente, la Dr Nancy Kanwisher, una profesora en el departamento del cerebro y ciencias cognitivas en el Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts, EEUU). Nancy se dedica a estudiar el cerebro humano y cómo es que este funciona. En esta presentación ella nos platica sobre la complexidad del cerebro y cómo distintas areas del cererbro se encargan de controlar distintas actividades que éste desempeña. Otro nivel de estudio para entender la plasticidad de este órgano y cómo es que aprendemos y olvidamos.

2 Comentarios

Hola, mi nombre es Juan Carlos Paniagua. No me hubiera imaginado una actividad como esta para contar proteínas. Gran artículo, sin duda. Me gustaría saber más de la autora, por lo que se muestra solo se menciona su nombre (Eugenia Rojas) pero si es que la autora lo permite o la estructura del sitio da cabida a ubicar una semblanza breve de quienes redactan los artículos y conocer el perfil. En este caso particular, ya que es una anécdota personal me resulta atractivo conocer al menos su trayectoria profesional. Hasta pronto, gracias por este gran proyecto.

Hola Juan Carlos Gracias por escribir. Y por hacernos notar que en está nueva plataforma no se han cargado las semblanzas de nuestros autores. Solíamos tener una revista digital donde sí se incluían así que deben estar por ahí, perdidas en una etiqueta que no les corresponde. Veremos como solucionarlo, pero por ahora le pasamos tu comentario a Eugenia y tu contacto y esperemos que te responda directamente… Saludos y seguimos en la misión…