Apariencias

La noción de que la existencia —nuestra existencia— posee algún tipo de sentido podría ser vista como la más grande de las innovaciones evolutivas aportadas por el humano. Sé que es una declaración arriesgada, pero antes de tirar todo por la borda, permítaseme elaborar. Olvidémonos por un instante de la representación simbólica abstracta y del refinamiento del lenguaje figurado, así como del dominio del fuego, descubrimiento de la agricultura, desarrollo de la medicina y el resto de rubros por los que solemos considerar (en la mayoría de instancias de manera equivocada) que nuestra especie se demarca del resto, y barajemos de momento únicamente ese afecto marcado que profesamos los monos parlantes por dotar a los eventos que nos acontecen y a los fenómenos que nos rodean con significado.

La fantasía de que las cosas siempre suceden por algo. El presentimiento innato que asume que todo acontecimiento resguarda alguna señal y que las experiencias suponen revelaciones profundas. La certeza íntima de que hay un plan superior, una cartografía trazada para cada uno de nosotros, y que el viaje pulsante de la vida en sentido amplio cuenta con un destino particular. Son todas maquinaciones que representan, aunque a los escépticos nos duela aceptarlo, claves fundamentales en el desarrollo del Homo sapiens.

Más allá de que dichos espejismos —quizás inherentes al vacío implícito en contar con una mente que no solo es consciente de sí misma, sino que también es consciente de que es consciente y es consciente de esto a su vez— proporcionen un asa de certidumbre de la cual afianzarse (brindando un poco de propósito al encadenamiento de sucesos accidentales que nos trajeron al mundo), es probable que, en términos adaptativos, su mayor valor radique en que justifican las consecuencias de nuestros actos como especie.

Puede ser que a fin de cuentas no seamos más que una fracción insignificante y completamente intrascendente del universo materializado en carne que se voltea a ver a sí mismo a sabiendas de que lo está haciendo (una gracia que, por cierto, al resto del cosmos no le podría importar menos), no obstante, en el juego de las casualidades biológicas recibimos también la poderosa virtud de la autoestima rampante, sin mencionar que en el textil de nuestros tejidos fue hilvanada una buena dosis de soberbia y narcisismo. Todos ellos aspectos fundamentales para cultivar esa espiritualidad que nos destaca.

No es mi intención ofender a los místicos, al contrario, abiertamente le aplaudo a esa región del cerebro, supuestamente localizada en lóbulo temporal derecho (si nos quisiéramos seguir constriñendo a una concepción frenológica del órgano cerebral), donde se concentra la actividad relacionada con los pensamientos de Fe. ¿Fe en qué? No importa. En cualquier entidad “todo poderosa”. En cualquier fuerza que le brinde seguridad a nuestros pasos y que, de algún modo, nos exima de responsabilidad. Pues, después de todo, es justo gracias a tales creencias que nos es posible pasar por alto los atropellos que hemos cometido a lo largo de nuestros trescientos mil años de historia sobre el planeta.

Porque la verdad es que no fuimos confeccionados a la semejanza de ningún creador, más bien fraguamos a dios, y a todas las demás entidades del panteón metafísico a las que nos subordinamos, a nuestro gusto y conveniencia.

Realidades

A lo que quiero llegar es que mientras escribo estas líneas todavía es posible observar algunas cuantas aves a través de la ventana e incluso visitar uno que otro remanente relativamente prístino del globo terráqueo. Y aunque ya no quedan tantas ranas (prácticamente ninguna en esta ciudad) y a pesar de que la lista de organismos que se abrazan peligrosamente a la extinción crece día con día, para la gran mayoría de personas aún es permisible aparentar que la esperanza persiste; fingir que —aunque la realidad sea que la suerte ya esté echada— al final todo saldrá bien…

Por supuesto que tendría que significar algo sustancial el mero hecho de que actualmente la biomasa total de mamíferos esté representada únicamente por un 5% de ejemplares salvajes —el resto siendo nosotros y las especies domésticas y ganaderas que explotamos—; como también deberíamos sentir algún tipo de consternación ante el balance de que el 70% de todas las aves sean pollos (que, sumando hoy en día unos 29 billones de ejemplares, figuran como el vertebrado terrestre más numeroso del planeta). Y ya no digamos asuntos bastante más serios, o con alcances exponencialmente más funestos, como lo es la trepidante velocidad con la que están desapareciendo todos los insectos del planeta.

Según estimaciones recientes, los insectos están desapareciendo con una tasa de extinción ocho veces más veloz que la de los mamíferos, aves y reptiles. Estamos hablando de millones de especies, trillones de individuos invertebrados de los que dependemos todos los demás. Sin ir más lejos, son la base de las redes tróficas terrestres y los polinizadores de la mayoría de las plantas. Y no hace falta contar con una imaginación notable para hacerse una idea del efecto cascada que ello implica para la ecología en sentido amplio.

¿Qué le vamos a hacer?, si por otra cosa, además de por nuestra afición a entablar ficciones y gobernarnos de acuerdo a ellas, nos destacamos los monos parlantes, es por nuestra tremenda capacidad de prestar oídos sordos a aquellas evidencias que no concuerden con nuestras ideologías o formas particulares de ver el mundo. ¿De qué otra manera explicar que seamos ya 7,700 millones de humanos los que sobrepoblamos el planeta, y que sigamos incrementando a razón de tres nuevos individuos por segundo?

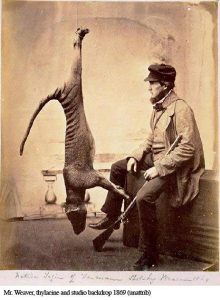

No hay forma de negarlo: el mundo estaría mejor sin nosotros. Con el perdón de todos aquellos que rigen su existencia bajo un enfoque antropocéntrico (ya no digamos religioso), la verdad es que para la mayoría de cohabitantes de la Tierra la estirpe humana representa una catástrofe. Si no de manera directa, entonces por daño colateral. Y si usted no estuviera de acuerdo con tal aseveración, favor de preguntar a los árboles, a las ballenas, a los osos polares, tiburones, rinocerontes, loros, ajolotes, langostas, atunes o tigres de Tasmania, digo, si es que aún pudiera encontrarse alguno por ahí y no los hubiéramos aniquilado por completo de la existencia.

Nuestra obra: erosión sin precedentes, agujero en la capa de ozono, calentamiento global (o, mejor dicho, desastre climatológico) y plásticos en absolutamente todos los estratos terrestres y marinos del orbe. Pañales, baterías, toallas sanitarias, llantas automotrices y unicel. Derrames de petróleo, desechos radioactivos, minas a cielo abierto y desecación de los mantos acuíferos. Tantos tipos distintos de contaminación que ni siquiera pueden ser nombrados. Los cuatro elementos griegos devastados por completo: el aire atiborrado por microondas, la tierra retacada con desechos que tardaran milenios en descomponerse, fuego perpetuo para la combustión de hidrocarburos y el mar convertido en el desagüe universal.

Somos una calamidad pensante. Una peste bubónica motorizada. Apocalipsis ecológico a cuenta gotas. Comandados por un determinante “en aras del desarrollo humano, el fin justifica todos los medios,” nuestra especie se las ha arreglado para prácticamente desnudar al planeta por completo de su cobertura botánica primigenia. Con excepción de los pastos, que plácidos invaden cada centímetro desmontado de vegetación nativa, y algunos otros pocos ejemplos de organismos que se benefician de nuestras acciones (monocultivos, ratas, palomas y cucarachas), el homínido del pulgar oponible ha probado ser un brutal enemigo. Aniquiladores rapaces de biodiversidad. Consumidores insaciables de energía. Devoradores siempre sedientos de agua fresca. El mono consciente figurando como la peor debacle en azotar a este planeta desde aquel meteorito gigante que acabó con el reinado de los dinosaurios.

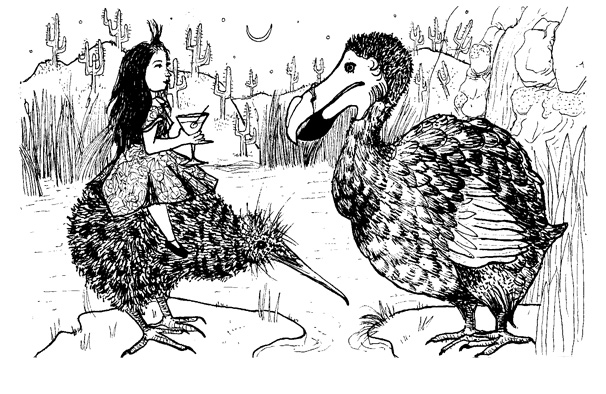

Quizás todo esto suene un tanto exagerado. No faltará quien se pronuncie argumentando que el termino extinción masiva aún no puede ser aplicado a los eventos circunstanciales de nuestro breve, pero trepidante, paso por el mundo. No obstante, ¿acaso podemos erigir una defensa convincente de nuestro grupo taxonómico si con plena alevosía y ventaja hemos conseguido borrar de la faz de la Tierra a un ser tan maravillosamente absurdo como el pájaro Dodo? El animal más cercano que nunca tengamos a ese país de las maravillas de Lewis Carol. De cualquier manera, como suele suceder con nuestros constantes traspiés como especie, para cuando por fin aceptemos que, en efecto, la extinción es global y generalizada, será ya demasiado tarde.

Contexto viviente

En el mundo natural el contexto es el factor determinante. Lo más importante para un organismo, fuera de su herencia genética y los parásitos que aquejen sus entrañas, es el lugar en donde habita. No hay más. La evolución por selección natural plantea la supervivencia del más apto como el mecanismo fundamental de la identidad biológica. ¿Más apto con respecto a qué? Al medio. Al entorno. Al contexto espacio-temporal específico que envuelve a tal ser vivo.

Podríamos entonces comprender la aptitud como el conjunto de atributos que le permitirán a un organismo dado acceder, o no, a las cuatro “S” vitales: sustento, seguridad, salud y sexo. Superar las arduas pruebas de la supervivencia cotidiana; hallar alimento, evitar sucumbir en las fauces de algún depredador, mantenerse sano y multiplicarse. Dicho de manera simple: no morir antes de tiempo y engendrar descendencia. En las sabias palabras del buen Darwin: “dentro de la competencia cotidiana, lo más probable es que aquel organismo que presente una ventaja significativa sobre sus congéneres logrará reproducirse y dejar descendencia”. Perpetuando así su existencia a través de los genes que heredará a la siguiente generación, aunque esto último ya no lo podría haber declarado el connotado naturalista inglés, pues en su época se desconocía la existencia del material genético.

A menos que se crea fervientemente en la existencia de un agente divino, la vida no surge a raíz de la generación espontánea (por cierto, desde la segunda mitad del siglo XIX, el gran químico francés, Louis Pasteur, demostró que esto no es posible. Así es que no hay mucho sentido en seguirle dando vueltas al asunto). No, para poder existir, la vida requiere de un proceso gradual e histórico. Una larga y paulatina sucesión de caracteres que le confieren las cualidades momentáneas que definen a cada una de sus inconmensurables permutaciones. Experimentos orgánicos. Prueba y error constantes. Adaptaciones.

El medio y sus condiciones particulares serán los que juzguen si estos intentos azarosos y persistentes de la pulsión vital gozarán de éxito transitorio o si se quedarán tan solo como otro de tantos proyectos consignados a nutrir las amplias demandas de la cadena alimenticia. Será solo en contraposición con el contexto particular de los organismos que las mutaciones albergadas en el interior de sus células cobrarán algún tipo de coherencia. El entorno marcando la pauta y las presiones selectivas impuestas sirviendo como molde para las inagotables iteraciones biológicas.

Ahora bien, lo interesante del asunto es que se establece una red tremendamente compleja de interacciones entre las condiciones del medio y los seres que habitan en él. Un tamiz enmarañado en el cual los factores abióticos —el clima, la humedad, la altitud, tipo de sustrato, etc.— no son las únicas variables que figuran en la ecuación. Siendo que los demás seres vivos que integran el sistema también juegan un papel determinante. En ese sentido, el contexto de alguna manera está vivo; respira y asecha como lo hacen las criaturas que lo pululan

Decapitaciones

Hasta aquí todo bien. Organismos evolucionando. Ecosistemas en equilibrio dinámico. Flujos continuos de energía entre sus múltiples estratos. Los engranajes de la cadena trófica en rotación activa y las leyes de la termodinámica respetadas. El problema se presenta cuando el entorno sufre una alteración de tajo y el contexto cambia de manera abrupta. La vegetación talada, la fauna aniquilada, los pobladores de los mares sobrepescados a niveles descabellados, deshielo de las capas polares. La era dorada del plástico. El mundo entero convertido en el chiquero del Homo sapiens, la infamia gloriosa del antropoceno.

Claro está que esta no es la primera vez que la vida se enfrenta con obstáculos. Eventos drásticos han precedido a los trastornos suscitados hoy en día. Hecatombes titánicas que quizás hagan parecer a los estragos causados por la humanidad como una minucia. Sin ir más lejos, el paso de una atmósfera reductora a una oxidante o el reacomodo de las placas continentales, fueron ambos sucesos contundentes que trajeron como consecuencia la extinción de más del noventa y cinco por ciento de los organismos contemporáneos a tales eventos. En comparación, nosotros no somos más que piojos molestos.

Eso dicho, las dificultades actuales se ven agravadas considerablemente por la rapidez con las que se están registrando los cambios. Recordemos que en la escala de tiempo geológico un siglo representa apenas un intervalo fugaz. El humano no lleva más de unos segundos inmerso en el algebra natural, sin embargo, ese instante insignificante nos ha bastado para cambiar completamente las reglas del tablero de juego. Y la onda de choque consecuente se ha expandido con tal desenfreno que no le permite a la vida expresar su capacidad de resiliencia y renovarse.

“Los piojos no matan por lo duro, sino por lo tupido”, sería el dicho adecuado a emplear en este momento.

Pero tampoco nos engañemos. Nuestra incidencia tiene fecha de caducidad. Los verdugos del contexto natural somos tan efectivos a la hora de las decapitaciones que lo más probable es que no duremos largo tiempo más. Por mucho que nos guste ufanarnos de lo contrario, estamos condenados a no ser más que un pequeñísimo horizonte en el registro fósil. Tarde o temprano (y a merced de como van las cosas, más bien temprano que tarde) la humanidad completa acabará reducida a un fino estrato mineralizado entre cientos; apenas una capa de polvo: una más de las numerosas estelas pétreas que encapsulan la historia biológica de este planeta.

La Tierra permanece, nosotros no. Y si por algo se distinguirá el Antropoceno del resto de eras geológicas, será por su frenética brevedad. El planeta seguirá rotando y la vida encontrará la manera de perpetuarse. Bueno, al menos hasta que el sol explote y le ponga su punto final.

“Se estima que un tercio de todos los corales que forman arrecifes, un tercio de todos los moluscos de aguas dulces, un tercio de los tiburones y las rayas, un cuarto de todos los mamíferos, un quinto de todos los reptiles y un sexto de todas las aves están cayendo en el olvido”, Elizabeth Kolbert, La sexta extinción, una historia nada natural, 2015.

Para cerrar aquí una de mis pláticas favoritas con respecto a los cambios de contexto biológico y su efecto sobre algunos animales. En palabras de otro biólogo escritor, debo confesar que bastante más elocuente que un servidor, el gran Douglas Adams. Disfrute usted:

*Una versión preliminar de este texto fue publicada en la columna “Biología de Buró” de la hoy extinta revista MUTANTE

Sin comentarios