Su mano en mi pecho me detiene a la mitad del sendero. Sacude levemente la cabeza dirigiendo mi atención hacia una enramada. No veo nada. Desliza su mano desde mi pecho hacia su machete mientras se agacha lentamente. Lo imito y miramos juntos el mismo punto. Pancho susurra: el león. Por Eduardo Boné Morón*

Las chicharras enmudecen para observarnos desde lo alto de las ceibas. El mediodía y el silencio repentino nos envuelven. Aunque las chicharras y las ceibas entienden todo, sigo sin comprender por qué Pancho desenvaina su machete. Sin quitar la vista del denso follaje vuelve a murmurar: el león.

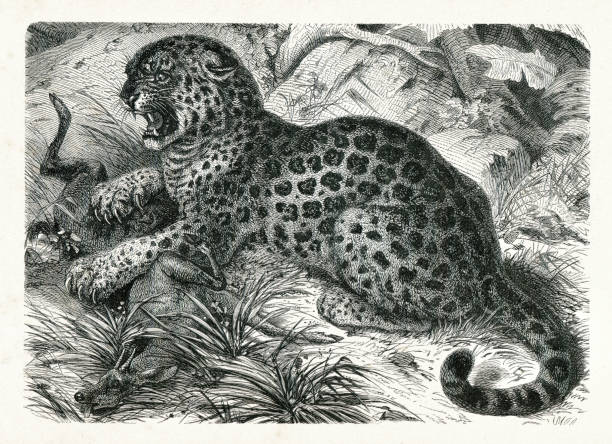

Y es entonces que la selva me mira de frente. El entramado de bejucos se transforma ante mis ojos en un gato majestuoso. Nuestras miradas se cruzan entre sombras y espinas por un segundo. Los ojos del león son dos abismos donde voy cayendo hacia un universo verde y antiguo. Miles de imágenes revolotean como cuervos. El león, el león. Mi guía sigue a mi lado. Escucho su respiración como si fuera la mía. Sus palabras y el latir de mi corazón me recuerdan quién soy, qué soy.

Las imágenes-cuervos desaparecen súbitamente dejando un regalo inesperado flotando entre las ramas de la selva. Es la total comprensión de lo que esta selva significa para esa magnífica bestia que se ha cruzado en nuestro camino.

Silencio. Con la agilidad de un espectro, el león se esfuma sin rastro. Más silencio. Los bejucos se convierten de nuevo solo en bejucos. Pancho y yo permanecemos inmóviles oliendo la hojarasca bajo nuestros pies. Sin mirarlo puedo ver la imagen blanca de Pancho conectada con mi alma: los dos somos cautivos en el mundo del león. Desde nuestros silencios nos hablamos. Usamos el lenguaje primordial y sin palabras de la especie, nuestra especie. El león se ha ido. Poco a poco las chicharras reanudan su canto. Su ritmo de timbales nos guía de vuelta a nuestro mundo.

La aparición se ha esfumado. Pancho finalmente me mira y sonríe con su rostro enmarcado entre cabellos largos y oscuros. Ahora está de pie con todo el esplendor de su manta blanca. Su sonrisa y una brisa suave me llenan de vida. Ambos asentimos agradeciendo sin palabras el obsequio que la selva acaba de ofrecernos.

–El león –dice Pancho señalando hacia la selva con su machete.

–¿Jaguar?

–León –repite de nuevo, alzando las manos imitando los zarpazos de un gato.

–¿Un puma?

–León. Un León. Ba’al-che’ (animal del bosque).

Con esta palabra en lacandón –los lacandones es un grupo indígena de origen maya que habita principalmente una zona selvática denominada Selva Lacandona en el estado de Chiapas en el sureste de México– Pancho reanuda la marcha y da por terminada la discusión.

No es un puma ni un jaguar. Es un león, un ba’al-che’. Pero la duda sigue en mi cabeza. Es un hormigueo que se pasea por mi intelecto. Camina y camina esperando comprender la realidad con la falsa ilusión de nombrarla y describirla. Estos pensamientos me recuerdan nuestro diálogo de hace un par de días.

–¿Cómo se llama este río?

–El río –responde Pancho, con su firme certidumbre de guía, y de lacandón.

–¿Pero, cómo se llama?

–El río –vuelve a contestar con la misma precisión.

Con este recuerdo en la mente y un profundo suspiro, me permito olvidar la necesidad de nombrar las bellezas de la selva. Al final todos los ríos y todos los leones son el mismo león y el mismo río.

Alzando el dedo índice Pancho confirma que solo hay un león. Las huellas que encontramos ayer en el sendero eran frescas. Con su machete barre las hojas del suelo para dibujar en la tierra. Traza un círculo. Me dice que es la laguna. Traza otro círculo pequeño para indicar que somos nosotros. Un día más, me dice. Coloca una piedra entre los dos círculos. Me mira y dice señalándola: aquí, el león, ba’al-che’.

***

Setenta y dos. Pancho nació en esta selva y la recorre desde hace setenta y dos años. Con sus manos de árbol va señalando y dando sentido a todo lo que nos rodea. Esas semillas son de cabeza de mono. Ese olor viene de esas lianas que ahora están en flor. Esta hoja es para los riñones, y aquella otra es para el amor. Allí se esconden cacomixtles. Este es palo de cochimbo. Aquella milpa es de mi sobrino y se la tumbó la tormenta. Esos dos senderos llevan a la pirámide. Esta también es huella de león. Está fresca. El león también va a la laguna. Setenta y dos años que me guían por un universo antiguo y verde.

Continuamos por el sendero escoltados por caobas y mulatos. Una tropa de saraguatos se pasea y alimenta entre los jobos mientras un macho nos vigila. Poco a poco el paisaje cambia. El terreno firme se transforma en un laberinto pantanoso y el sendero desaparece ante la mirada inexperta. Pancho se abre camino entre murallas de tulares y carrizales con su machete y botas de hule. Más de una vez me quedo atrás y mi guía desaparece entre aquella maraña vegetal. Sigo el sonido del machete para no perder el paso. En mi mente aparecen los dos círculos del mapa de Pancho e imagino que estamos cerca de la laguna. Mi suposición se va desvaneciendo a cada paso. Llevamos varias horas sumergidos en este cosmos semiacuático pero no hay rastros de ninguna laguna. Ningún sendero. Ninguna referencia.

El ritmo del machete se detiene y adivino la silueta de Pancho entre los tulares. No veo nada que no sea una pared sólida de carrizales, pero al acercarme mis pies se hunden por completo en el agua. Mis botas empapadas son la señal de que hemos llegado a la laguna.

En un instante me deshago de mi mochila y mi ropa para lanzarme al agua que debe estar esperando detrás de los tulares. Casi desnudo corro para sumergirme en el reflejo de aquel espejo abandonado en la selva. El agua me cubre el pecho haciéndome nadar entre pastos acuáticos. Finalmente la espesura de los carrizales cede, y la laguna se muestra con todo su esplendor. Desde la superficie del agua cristalina distingo el barro arenoso del fondo decorado con caracoles y peces diminutos. Cada célula recibe la bendición de una magia fresca.

Miro hacia atrás en busca de Pancho, hasta que lo ubico agazapado entre la hierba. Aunque insisto en que me acompañe, el agua parece no interesarle. Luego de un rato hace señas con su machete para que vuelva. Disimulo no verlo para seguir en mi trance de frescura unos minutos más. Hasta que finalmente grita: ¡cocodrilos!

***

Acampamos cerca de uno de los cientos de arroyos que surgen de la laguna. Encendemos fuego y comemos pescado seco. Es luna nueva y hay nubes de lluvia. La oscuridad y el cansancio llegan juntos y nos quedamos dormidos con los últimos rastros de luz.

Pronto una tormenta nos despierta con gruesas gotas de agua y rayos que iluminan la selva. Salimos de la tienda para desarmar la fogata y resguardar los leños aún secos bajo los árboles.

Volvemos a dormir hasta que otro sonido me despierta. Esta vez no es la tormenta. Un ronroneo detrás de la delgada pared de la tienda eriza mi piel. Algunas gotas siguen cayendo sobre el techo mientras observo la espalda de Pancho. El león. Murmura mientras gira lentamente para encontrarse con mi mirada. El fuego. ¡Rápido! Salimos de nuevo de la tienda para prender la fogata. Mientras él aviva el fuego, patrullo los alrededores con la lámpara. El haz de luz hace destellar dos ojos a la mitad de la nada. Los mismos ojos abismales que nos atraparon esta mañana entre los bejucos. ¡El león! Pancho escucha mi grito apagado y se apresura a encender el fuego. Los ojos desaparecen.

Pancho toma su machete y un leño encendido. Lo imito con mi navaja y otro leño. Giramos en torno de la tienda espalda contra espalda lanzando haces de luz hacia la oscuridad. Los ojos aparecen de nuevo. ¡El león! grita Pancho. Cuando giro, los ojos desaparecen.

El ronroneo se escucha más cercano y más intenso. Una vez más nuestras almas están sumergidas en el universo del león. Tres mundos se unen por un vínculo primigenio. Lacandón, mestizo y león. Un rayo ilumina de pronto el mundo para mostrarme la silueta del león que nos observa.

–¿Qué hacemos? –miro a Pancho convencido que tendrá una respuesta como siempre a mis preguntas.

–No sé.

–¿Tienes miedo? –pregunto, esperando que no responda.

–Sí.

–¿Qué hacemos entonces?

–No sé.

Otro rayo cae y su destello muestra la selva desierta. Parece que el león se ha ido. Permanecemos de pie unos minutos más hasta que decidimos volver a la tienda.

Pronto el cansancio y el miedo se hacen uno bajo el techo de la tienda. Milímetros de polyester son la frontera entre nosotros, la noche y el león. Abrigados por esta seguridad ilusoria intentamos dormir. Por mis ojos semiabiertos se cuelan imágenes de gatos, ceibas y espectros en una somnolencia parecida al sueño.

Hasta que un nuevo ronroneo inunda mi percepción. Antes de que pueda decir algo… ¡el león!, grita Pancho, mientras toma su machete y sale para avivar el fuego. La tormenta ha empapado los leños y es imposible reavivar la fogata. Espalda contra espalda giramos para patrullar el campamento. No vemos nada pero escuchamos el ronroneo una vez más. Su evidente cercanía se convierte en una sensación espinosa que se aloja en el hígado. Otro gruñido más. Esta vez más alejado. La tormenta se reanuda. Dos centinelas bajo la lluvia. El agua en nuestros rostros escurre dejándonos casi ciegos.

–¿Tienes miedo?

–No sé.

La misma fuerza que unió mi alma con la de Pancho esta mañana vuelve a inundar nuestras existencias. Pancho, yo, el león y el resto del mundo bajo la lluvia. Más allá del miedo. Más allá de nosotros mismos. En la densa oscuridad la sonrisa blanca de Pancho es mi guía. Con una gran paz me doy cuenta que mi sonrisa es al mismo tiempo la guía de Pancho. Así volvemos en silencio a la tienda para esperar la madrugada.

Un enorme y largo gruñido me arranca de mi sueño. Esta vez proviene de dentro de la tienda. Siento su vibrar en el aire que respiro. Me paraliza el miedo. No hay lluvia y de pronto solo hay silencio. Solo puedo esperar, imaginando como me observa el león. El ronroneo se repite justo detrás de mi espalda, haciendo estremecer el mundo entero. Pienso en salir huyendo, pero mi cuerpo no responde. Un gruñido más. Deber ser el último, porque la bestia está detrás de mi, rozando mi espalda. La espiral de la vida se detiene, obligándome a enfrentar mi destino. Mi instinto me hace girar para hacer frente al león. Pero al rodar solo encuentro a un hombre blanco que duerme a mi lado. Un hombre de setenta y dos años con cabellos largos y antiguos, que ronca profundamente en la inmensidad de la selva lacandona.

*Eduardo Boné Morón es un biólogo e ingeniero industrial mexicano que trabaja por la conservación desde 2003. Ha dedicado su carrera a crear vínculos entre sociedad, naturaleza y cultura en México, Latinoamérica, El Caribe, Europa, África y E.U.A. Cuenta con una doble Maestría en Liderazgo para la Conservación por la Universidad Estatal de Colorado (CSU) y El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). En 2014 fundó Caminando México A.C., una organización sin fines de lucro que usa el senderismo para conectar gente, ideas y ecosistemas. Actualmente trabaja con pesca sostenible y conservación marina con el programa de océanos en Cuba de Environmental Defense Fund. Sus relatos han aparecido en decenas de libros y revistas y también es cuenta cuentos. Vive en Austin-Texas con su esposa Helena y sus dos leoncitos Mateo y Lucas.

Sin comentarios